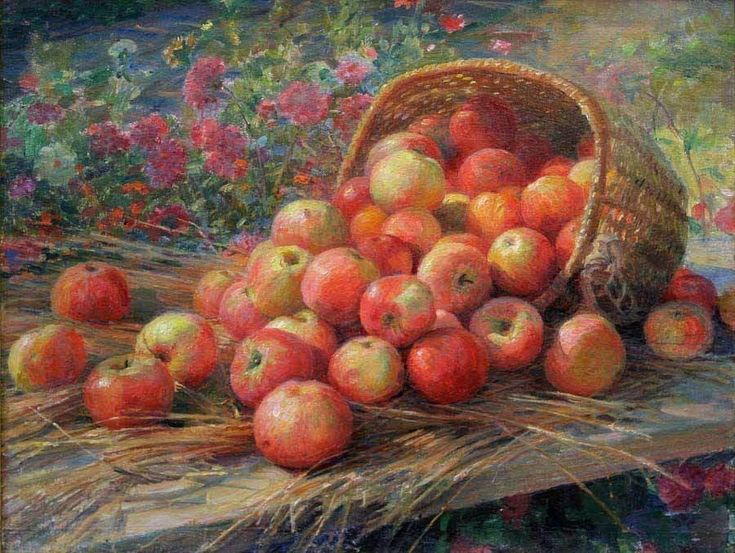

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА. «Алма-атинские яблоки»

Федот Васильевич Сычков «Алма-атинские яблоки», 1937 (Мордовский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзя, г. Саранск)

Федот Васильевич Сычков «Алма-атинские яблоки», 1937 (Мордовский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзя, г. Саранск)

Творческая судьба «первого и главного мордовского живописца» необычна во многом. Рождённый в бедной крестьянской семье, воспитанный неграмотными родителями, Федот Сычков получил лучшее художественное образование, возможное в России на рубеже XIX – ХХ веков (закончил Академию художеств). Обустроив свой быт в Петербурге и зарекомендовав себя в качестве талантливого портретиста, он покинул столицу и навсегда поселился в селе Кочелаеве Наровчатского уезда Пензенской губернии (ныне Ковылкинский район Республики Мордовия).

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА. Константин Маковский «Дети, бегущие от грозы», 1872 (Государственная Третьяковская галерея, г. Москва)

2 июля 2024 года исполняется 185 лет со дня рождения одного из самых известных художников второй половины XIX века Константина Егоровича Маковского (1839 – 1915). Больше всего он прославился своими портретами и был одним из самых модных и дорогих портретистов России того времени. Современники называли К. Маковского «блестящий Костя», а император Александр II - «мой живописец». Также хорошо ему удавались и исторические полотна, и бытовые сцены, и натюрморты. В 1870 году К. Маковский стал одним из основателей Товарищества передвижных художественных выставок. Ключевым постулатом художников-передвижников было «стремление к реальному и повседневному». Именно в период передвижничества и было создано художником одно из самых известных жанровых произведений – «Дети, бегущие от грозы».

2 июля 2024 года исполняется 185 лет со дня рождения одного из самых известных художников второй половины XIX века Константина Егоровича Маковского (1839 – 1915). Больше всего он прославился своими портретами и был одним из самых модных и дорогих портретистов России того времени. Современники называли К. Маковского «блестящий Костя», а император Александр II - «мой живописец». Также хорошо ему удавались и исторические полотна, и бытовые сцены, и натюрморты. В 1870 году К. Маковский стал одним из основателей Товарищества передвижных художественных выставок. Ключевым постулатом художников-передвижников было «стремление к реальному и повседневному». Именно в период передвижничества и было создано художником одно из самых известных жанровых произведений – «Дети, бегущие от грозы».

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА. П. П. Кончаловский «Сирень в корзине (Героическая)», 1933 (Государственная Третьяковская галерея, г. Москва)

Пётр Петрович Кончаловский (1876 – 1956) – русский и советский живописец, академик АХ СССР, народный художник РСФСР. Представитель русского авангарда и социалистического реализма. Не будучи официальным художником, он пользовался беспрецедентным уважением властей и завоевал всеобщее признание благодаря оптимистическому пафосу своего искусства. Любовь к жизни и её утверждение сказалось во всём творчестве художника, но особенно это проявилось в произведениях, посвящённых цветам.

Пётр Петрович Кончаловский (1876 – 1956) – русский и советский живописец, академик АХ СССР, народный художник РСФСР. Представитель русского авангарда и социалистического реализма. Не будучи официальным художником, он пользовался беспрецедентным уважением властей и завоевал всеобщее признание благодаря оптимистическому пафосу своего искусства. Любовь к жизни и её утверждение сказалось во всём творчестве художника, но особенно это проявилось в произведениях, посвящённых цветам.

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА. А. И. ЛАКТИОНОВ «ПИСЬМО С ФРОНТА», 1947 (Государственная Третьяковская галерея, г. Москва)

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА. Ю. И. Пименов «НОВАЯ МОСКВА», 1937 (Государственная Третьяковская галерея, г. Москва)

Юрий Иванович Пименов (1902 - 1977) – русский и советский художник, лауреат двух Сталинских и Ленинской премий, народный художник СССР.

Юрий Иванович Пименов (1902 - 1977) – русский и советский художник, лауреат двух Сталинских и Ленинской премий, народный художник СССР.

«Новая Москва» - наиболее известная и любимая зрителем картина художника, по мнению художника Андрея Гончарова, «одна из самых удивительных по своей неувядаемой свежести».

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА. Павел Барашев «Юрий Гагарин с белым голубем» (1961)

Сегодня, 9 марта 2024 года, исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина – человека, которого знает весь мир. Многие при упоминании его имени вспоминают этот поистине легендарный снимок, который был растиражирован в тысячах газет и журналов, выпускался в открытках. Он есть в космосе – на Международной космической станции (МКС).

Сегодня, 9 марта 2024 года, исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина – человека, которого знает весь мир. Многие при упоминании его имени вспоминают этот поистине легендарный снимок, который был растиражирован в тысячах газет и журналов, выпускался в открытках. Он есть в космосе – на Международной космической станции (МКС).

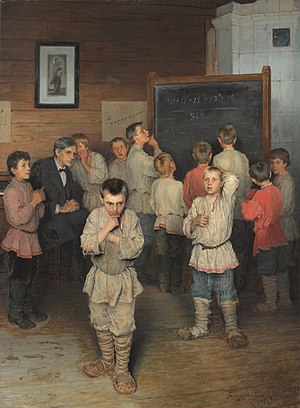

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА. Н. П. БОГДАНОВ-БЕЛЬСКИЙ «УСТНЫЙ СЧЁТ. В НАРОДНОЙ ШКОЛЕ С.А. РАЧИНСКОГО», 1895 (Государственная Третьяковская галерея, г. Москва)

Имя этого художника долгое время было забыто в нашей стране, и только сравнительно недавно о нём всё чаще стали вспоминать в журнальных статьях, телевизионных передачах, а в издательстве «Белый город» была выпущена книга-альбом о его жизненном и творческом пути. А ведь в России в конце XIX начале ХХ века репродукции картин этого живописца постоянно публиковались в букварях, учебниках и хрестоматиях, издавались в открытках и были понятны по содержанию всем слоям населения.

Имя этого художника долгое время было забыто в нашей стране, и только сравнительно недавно о нём всё чаще стали вспоминать в журнальных статьях, телевизионных передачах, а в издательстве «Белый город» была выпущена книга-альбом о его жизненном и творческом пути. А ведь в России в конце XIX начале ХХ века репродукции картин этого живописца постоянно публиковались в букварях, учебниках и хрестоматиях, издавались в открытках и были понятны по содержанию всем слоям населения.

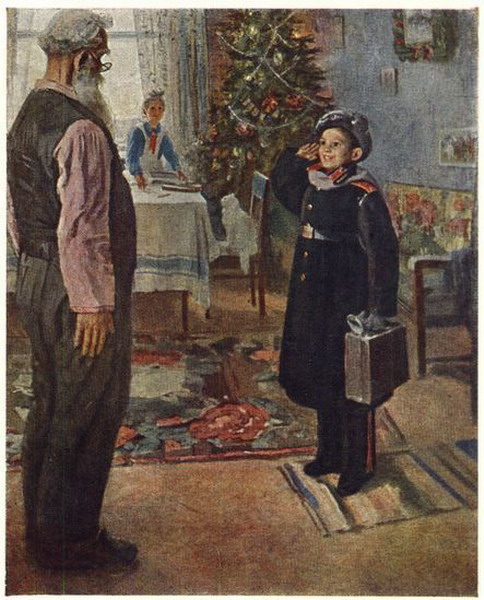

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА. Ф. П. Решетников. «Прибыл на каникулы», 1948

(Государственная Третьяковская галерея, г. Москва)

(Государственная Третьяковская галерея, г. Москва)

Фёдор Павлович Решетников (1906 - 1988) – советский живописец и график, жанрист и портретист ХХ века, великолепный мастер сатиры и шаржист, народный художник, профессор и вице-президент Академии художеств СССР. Ф. П. Решетников сложился как художник широкого кругозора, творческой любознательности ко всему, что происходило в мире, ещё в период своей юности, когда он участвовал в полярных экспедициях – героическом походе ледокола «Сибиряков» (1932) и челюскинской эпопее (1933-1934).

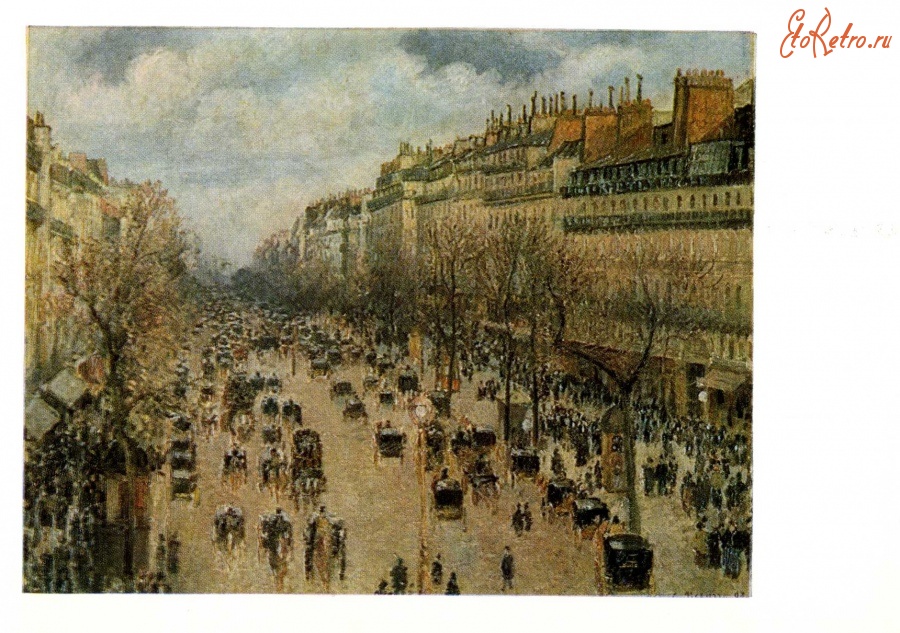

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА. Камиль Писсарро «Бульвар Монмартр в Париже», 1897 (Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург)

Камиль Писсарро (1830 - 1903) – французский живописец, один из основателей импрессионизма, сформулировавший его главные принципы и ставший учителем и наставником для молодых художников-новаторов. «Его способность сохранить со всей непосредственностью первое впечатление, придаёт искусству Писсаро сияющую свежесть», - писал о художнике исследователь его творчества Р. Конье. Главными темами работ К. Писсарро были: природа в её разных состояниях, жизнь деревенских жителей, уличные сцены городов.

Камиль Писсарро (1830 - 1903) – французский живописец, один из основателей импрессионизма, сформулировавший его главные принципы и ставший учителем и наставником для молодых художников-новаторов. «Его способность сохранить со всей непосредственностью первое впечатление, придаёт искусству Писсаро сияющую свежесть», - писал о художнике исследователь его творчества Р. Конье. Главными темами работ К. Писсарро были: природа в её разных состояниях, жизнь деревенских жителей, уличные сцены городов.

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА. А.М. Герасимов «Розы», 1940 г. (Государственная Третьяковская галерея, г. Москва)

Александр Михайлович Герасимов (1881–1963) принадлежит к тому поколению мастеров отечественного искусства, жизнь и деятельность которых по праву можно измерять основными этапами развития русской и советской культуры ХХ столетия. Он был первым президентом Академии художеств СССР, первым удостоен в 1943 году высокого звания народного художника СССР.

Александр Михайлович Герасимов (1881–1963) принадлежит к тому поколению мастеров отечественного искусства, жизнь и деятельность которых по праву можно измерять основными этапами развития русской и советской культуры ХХ столетия. Он был первым президентом Академии художеств СССР, первым удостоен в 1943 году высокого звания народного художника СССР.