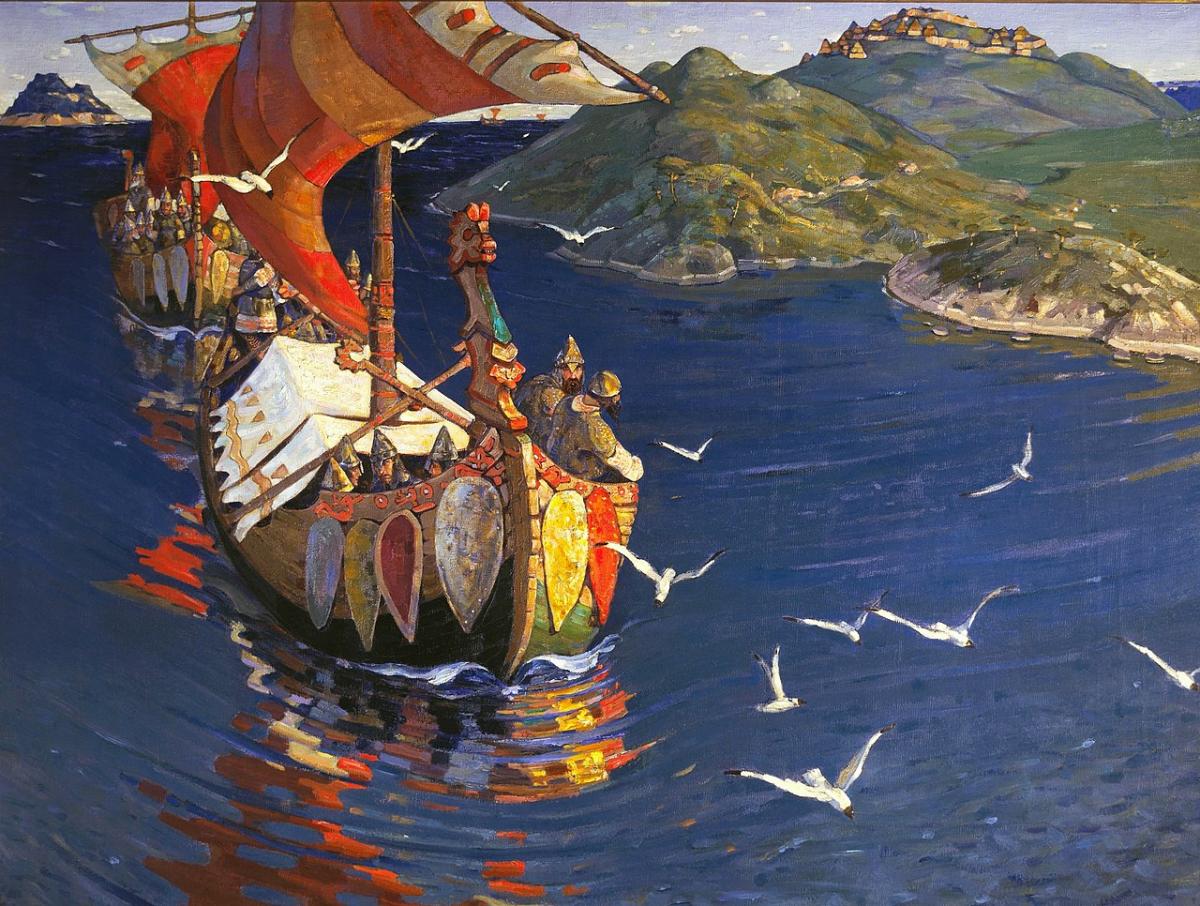

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА: НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РЕРИХ «ЗАМОРСКИЕ ГОСТИ», 1901 г. (Государственная Третьяковская галерея, г. Москва)

Н. К. Рерих (1874-1947) – русский художник, сценограф, философ, писатель, путешественник, археолог, общественный деятель, академик Императорской академии художеств. Он создал около 7000 картин, многие из которых находятся в известных галереях мира.

Н. К. Рерих (1874-1947) – русский художник, сценограф, философ, писатель, путешественник, археолог, общественный деятель, академик Императорской академии художеств. Он создал около 7000 картин, многие из которых находятся в известных галереях мира.

Н. К. Рерих родился в 1874 г. в Петербурге. Его предки были выходцами из Скандинавии, появились в России при Петре I, здесь обрусели. «Рерих» в переводе означает «богатый славой».

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА: ИВАН АРГУНОВ «ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ КРЕСТЬЯНКИ В РУССКОМ КОСТЮМЕ» (1784)

(Государственная Третьяковская галерея, г. Москва)

(Государственная Третьяковская галерея, г. Москва)

Иван Петрович Аргунов (1721 – 1802) – талантливый крепостной художник двух великих вельмож – князя А. М. Черкасского и графа Б. П. Шереметева. Признанный мастер живописи управлял дворцами богатого графа. Он не испытывал нужду, но с рождения и до самой смерти оставался крепостным.

И. Аргунов всю свою жизнь работал по заказу высшей знати. Писал портреты предков своих хозяев, императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II, графов Шереметевых и других знатных особ.

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА. Эдгар Дега "Голубые танцовщицы" (1897 г.)

(Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, г. Москва)

(Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, г. Москва)

Илер-Жермен-Эдгар де Га, или Эдгар Дега (1834-1917) - французский живописец, один из оригинальнейших представителей импрессионистов.

Импрессионизм (фр. impression - впечатление) - направление в живописи, зародившееся во Франции в 1860-х гг. Представители этого направления (К. Моне, Э. Мане, О. Ренуар, др.) утверждали красоту повседневной действительности. Они считали важнейшим принципом писать картину с натуры, на пленэре.

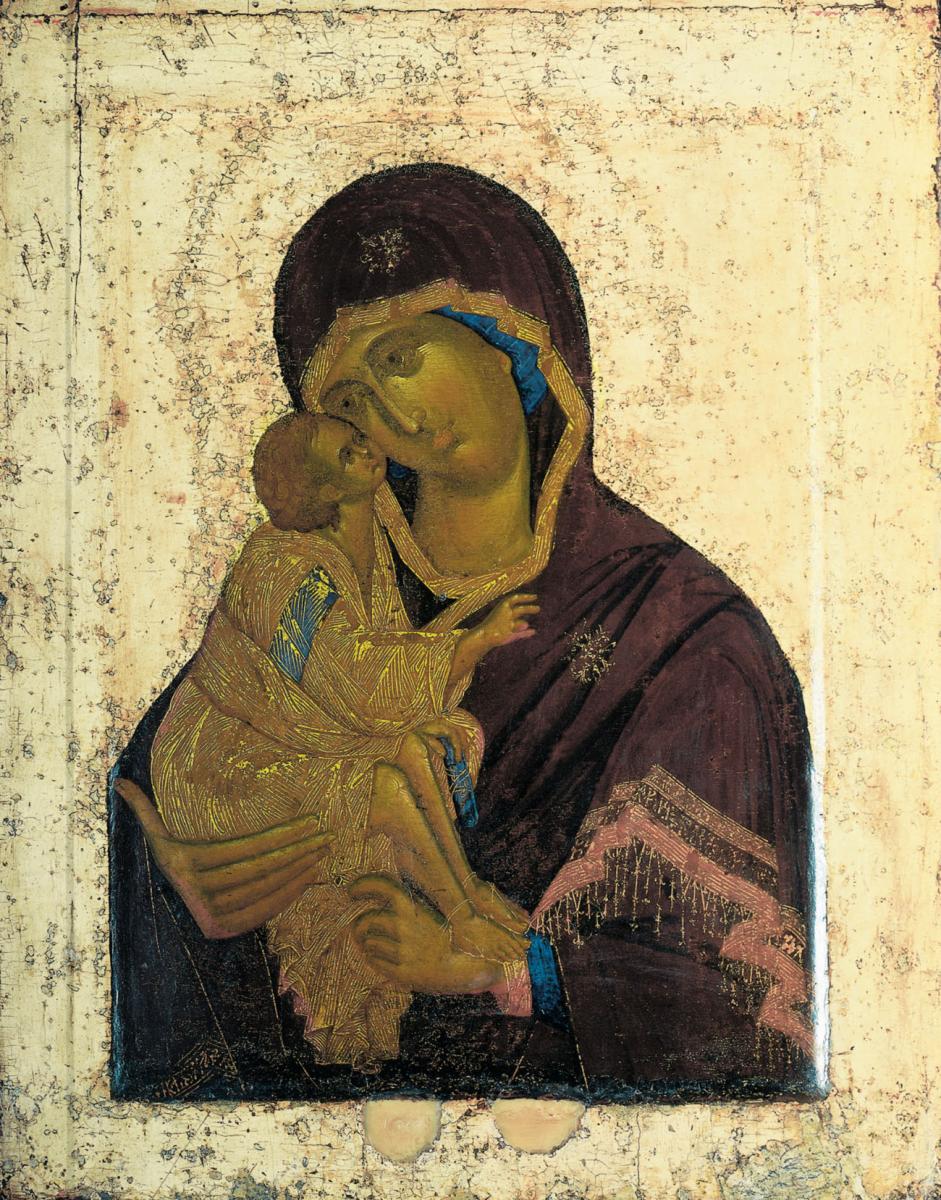

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА: Феофан Грек. Икона «Богоматерь Донская» (Государственная Третьяковская галерея, г. Москва)

«Преславный мудрец, философ зело хитрый… книги изограф нарочитый и среди иконописцев, отменный живописец», - так характеризует Феофана Грека (1330-е - ок.1415) талантливый писатель, его современник, монах Епифаний Премудрый.

«Преславный мудрец, философ зело хитрый… книги изограф нарочитый и среди иконописцев, отменный живописец», - так характеризует Феофана Грека (1330-е - ок.1415) талантливый писатель, его современник, монах Епифаний Премудрый.

Великий живописец русского средневековья был родом из Византии, почему и получил прозвище Грек. На Русь, где нашёл свою вторую родину, он приезжает в возрасте 35-40 лет. К этому времени Феофаном было расписано 40 каменных церквей в Константинополе, Халкидоне и Галате. Из Византии мастер перебрался в Кафу (Феодосия), а оттуда – в Новгород. В Великом Новгороде, по-видимому, Феофан Грек прожил довольно долго (работал над фресками церкви Спаса Преображения), затем, проработав некоторое время в Нижнем Новгороде, приезжает в Москву. Здесь он расписал три кремлёвских храма: церковь Рождества Богородицы, Архангельский, Благовещенский соборы.

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА: РАФАЭЛЬ САНТИ «МАДОННА КОНЕСТАБИЛЕ»

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА: О. А. Кипренский «Портрет поэта А. С. Пушкина», 1827 г.

Государственная Третьяковская галерея (г. Москва)

Государственная Третьяковская галерея (г. Москва)

О. А. Кипренский (1782-1836) – художник бурного и героического времени, которое началось наполеоновскими войнами и закончилось восстанием на Сенатской площади. Он воспел героев 1812 г. и оставил портреты будущих декабристов. Лучшие поэты и писатели стремились быть изображёнными знаменитым художником. Среди них – И. А. Крылов, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский.

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА: Карл (Кирилл) Викентьевич Лемох «Варька», 1893 г. (Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского севера»)

Понять и особенно запечатлеть в живописи психологию детей нелегко. Одним из тех, кто обладал этим даром, был К. В. Лемох (1841-1910) . Он известен как один из организаторов Товарищества передвижников и как преподаватель живописи Николая II, известен он и как бунтарь, и как академик, и как замечательный жанровый живописец.

Понять и особенно запечатлеть в живописи психологию детей нелегко. Одним из тех, кто обладал этим даром, был К. В. Лемох (1841-1910) . Он известен как один из организаторов Товарищества передвижников и как преподаватель живописи Николая II, известен он и как бунтарь, и как академик, и как замечательный жанровый живописец.

К. Лемох искренне полагал, что искусство должно отражать интересы общества и каждого человека в отдельности, и только в этом случае оно может быть полезно и интересно. Призванием художника были «короткометражки», рисующие повседневные сценки из жизни простых людей, и особенно детей. К. Лемох испытывал огромную любовь к детскому жанру и всю жизнь старался изображать всё новые и новые чувства своих маленьких героев. Для него детский мир такой же серьёзный, как и мир взрослых. Его образы по-детски наивны, но в постигших их горестях так много искренности, что кажется, будто художник мог перевоплотиться в детей и взглянуть на мир их глазами, почувствовать их переживания.

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА: Василий Иванович Суриков «Переход Суворова через Альпы», 1899г. (Государственный Русский музей, г.Санкт-Петербург)

В. И. Суриков – величайший русский живописец (1848-1916). По его картинам можно изучать исторические события, происходившие в России в разное время («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Берёзове», «Покорение Сибири Ермаком» и др.)

В. И. Суриков – величайший русский живописец (1848-1916). По его картинам можно изучать исторические события, происходившие в России в разное время («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Берёзове», «Покорение Сибири Ермаком» и др.)

На картине «Переход Суворова через Альпы» изображён один из эпизодов швейцарского похода А. В. Суворова в конце XVIII века. Вероятно, изображённая сцена имеет отношение к окончанию альпийской эпопеи, переходу через Паникс, когда суворовская армия спускалась с гор. Художника мало интересовала документально-эпизодическая сторона, для него было важно раскрыть морально-психологическую сущность события. Он писал: «Главное у меня в картине – движение. Храбрость беззаветная – покорные слову полководца идут».

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА: "Кузьма Сергеевич Петров-Водкин «Купание Красного Коня», 1912 г. Государственная Третьяковская галерея"

5 ноября 2018 г. исполняется 140 лет со дня рождения К. С. Петрова-Водкина (1878 – 1939) – российского живописца, графика, сценографа, теоретика искусства, писателя, заслуженного деятеля искусств. Родился он в семье сапожника С. Ф. Водкина; фамилию матери (Петрова) прибавил к отцовской.

5 ноября 2018 г. исполняется 140 лет со дня рождения К. С. Петрова-Водкина (1878 – 1939) – российского живописца, графика, сценографа, теоретика искусства, писателя, заслуженного деятеля искусств. Родился он в семье сапожника С. Ф. Водкина; фамилию матери (Петрова) прибавил к отцовской.

«Купание красного коня» - самая известная картина художника, принесшая ему мировую известность. Работа, вызвавшая столько же споров, сколько и восхищённых откликов, явно навеяна ранними впечатлениями, которые художник получил некогда в иконописной мастерской. Символический алый конь присутствует в древнерусской иконе, например, в изображении архангела Михаила, святых Бориса и Глеба, а красный цвет является символом вечной жизни. В картине К. С. Петрова-Водкина этот цвет тоже аллегоричен. Он олицетворяет волю и стремительность, бескомпромиссность и жажду нового, к чему так рвалась предреволюционная Россия.

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ КОРОВИН «РОЗЫ» (1930 – е годы)

Ярославский художественный музей

В искусстве к.19 – н.20 в. особое место принадлежит творчеству К.А.Коровина. Современник и друг М.А.Врубеля, И.И.Левитана, В.А.Серова К.Коровин вместе с этими художниками прокладывал новые пути в живописи, создавая новаторские произведения. Знакомство художника с искусством французских импрессионистов во время его заграничных путешествий усиливало интерес К.Коровина к импрессионистической трактовке изображаемого. Как никому из русских живописцев, ему удалось в своих работах почувствовать и передать зримую красоту окружающего, красочное многообразие мира.

В искусстве к.19 – н.20 в. особое место принадлежит творчеству К.А.Коровина. Современник и друг М.А.Врубеля, И.И.Левитана, В.А.Серова К.Коровин вместе с этими художниками прокладывал новые пути в живописи, создавая новаторские произведения. Знакомство художника с искусством французских импрессионистов во время его заграничных путешествий усиливало интерес К.Коровина к импрессионистической трактовке изображаемого. Как никому из русских живописцев, ему удалось в своих работах почувствовать и передать зримую красоту окружающего, красочное многообразие мира.

- Подробнее о КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ КОРОВИН «РОЗЫ» (1930 – е годы)

- 3718 просмотров