25 лет тюрьмы и лагерей не убили поэзии в сердце Анны Барковой (1901-1976) – поэта, как призвано ныне, от бога. Журнал «Родина» рассказал своим читателям о поэтессе, которая описала и распад СССР, и крах социалистического лагеря, и губительность научно-технического прогресса и разрастание конфликта между Западом и Востоком.

25 лет тюрьмы и лагерей не убили поэзии в сердце Анны Барковой (1901-1976) – поэта, как призвано ныне, от бога. Журнал «Родина» рассказал своим читателям о поэтессе, которая описала и распад СССР, и крах социалистического лагеря, и губительность научно-технического прогресса и разрастание конфликта между Западом и Востоком.

Анна Баркова родилась пятой в семье ткачихи из Вознесенска и школьного сторожа. Первой книгой, которую полюбила пятилетняя Аня, стал роман Марка Твена «Принц и нищий». Сквозь слёзы, пролитые над романом, ей не раз казалось, что её место не в бедной семье. В детстве был «чёрный потолок», обвалившийся над её кроватью, была вечно непослушная медно-рыжая коса её и дымный фабричный мир. Сама биография её была, чуть ли не иллюстрацией романа Твена. То дворец в Кремле, то барак в Инте, то в друзьях элита, то «с нар откинувшиеся» урки, и наконец, то членство в Союзе поэтов, а то – поломойка с тряпкой в руках в калужской школе.

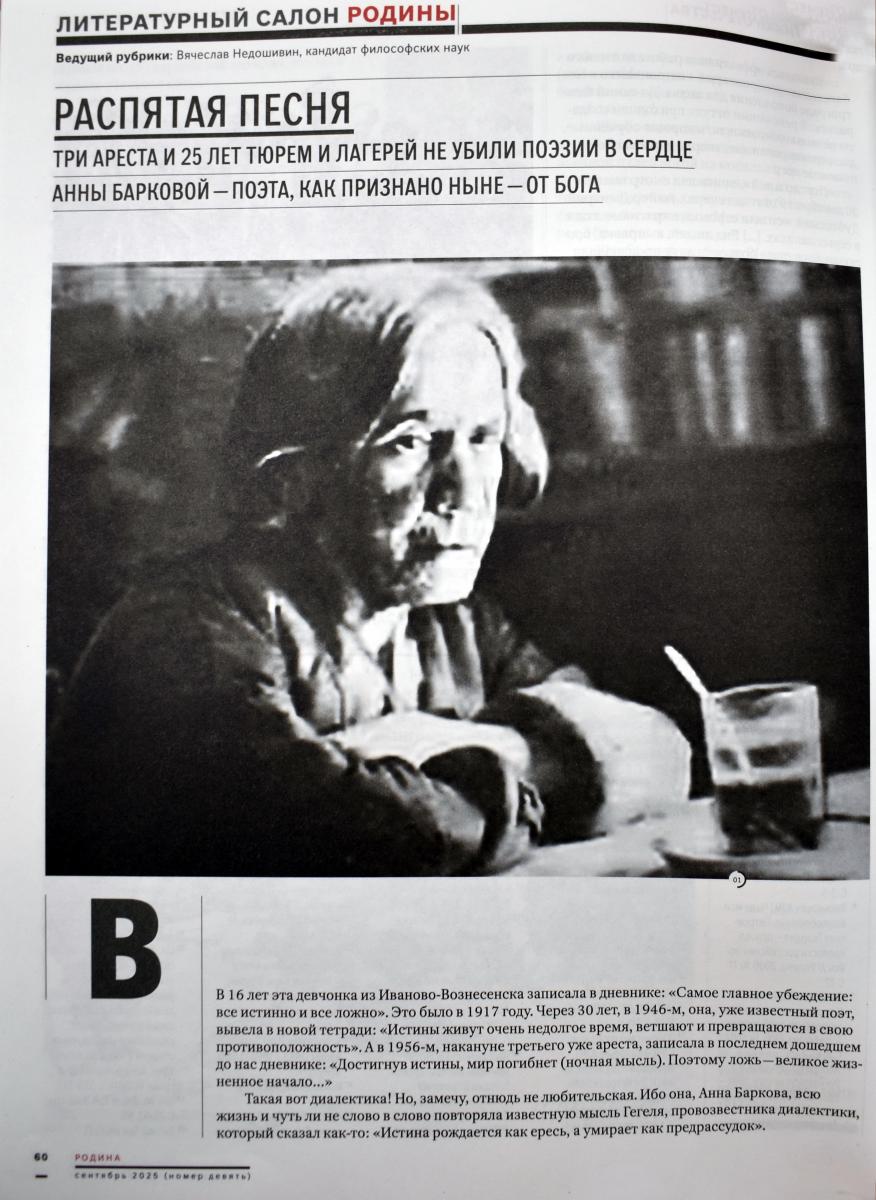

В 1917 году, в 16 лет, Анна записала в своём дневнике: «Самое главное убеждение: всё истинно и всё ложно». А в 1956-м записала в последнем, дошедшем до нас дневнике: «Достигнув истины, мир погибнет (ночная мысль). Поэтому ложь – великое жизненное начало…» Это, отнюдь, не любительская диалектика. Анна Баркова всю жизнь повторяла известную мысль Гегеля: «Истина рождается как ересь, а умирает как предрассудок».

В 1917 году, в 16 лет, Анна записала в своём дневнике: «Самое главное убеждение: всё истинно и всё ложно». А в 1956-м записала в последнем, дошедшем до нас дневнике: «Достигнув истины, мир погибнет (ночная мысль). Поэтому ложь – великое жизненное начало…» Это, отнюдь, не любительская диалектика. Анна Баркова всю жизнь повторяла известную мысль Гегеля: «Истина рождается как ересь, а умирает как предрассудок».

Когда ей однажды сказали, что она пишет «не хуже Ахматовой», она усмехнулась: «Это не комплимент для меня!». «Вечно не та», – отзовётся о себе в стихах, напишет «каждый миг зарождалась» и «каждый миг умирала». Под кличкой-псевдонимом Калика Перехожая печатала стихи сначала в школьном журнале «Голос учащихся», а затем в ивановской газете «Рабочий край», которую редактировал великий Александр Воронский, писатель и будущий редактор едва ли не всех главных журналов. Приехавший в Иваново в 1919 году друг Воронского Луначарский заметил её и восхитился стихами. Вместо «изысков», «мерцаний», «несказанных бездонностей» или «футуристического хамства», он обнаружил «сухие слёзы», «раскалённый уголь», «улыбку дикого смущения» и какую-то «терпкую, сознательно грубоватую, непосредственную до стихийности… личную музыку». «Вы можете стать лучшей русской поэтессой», – предсказал Луначарский. Её стихи заметил Блок, Брюсов, Пастернак.

Первый сборник «Женщина» выйдет в Москве в 1922 году. Луначарский поселит нескладную, огненнокудрую дикарку в своей квартире, в кремлёвском Потешном дворце и даст ей работу – вторым секретарём у себя в Наркомпросе. Потом она расскажет, что даже с самим Сталиным сидела, случалось, «в ложе Большого театра, вот так – локоть к локтю».

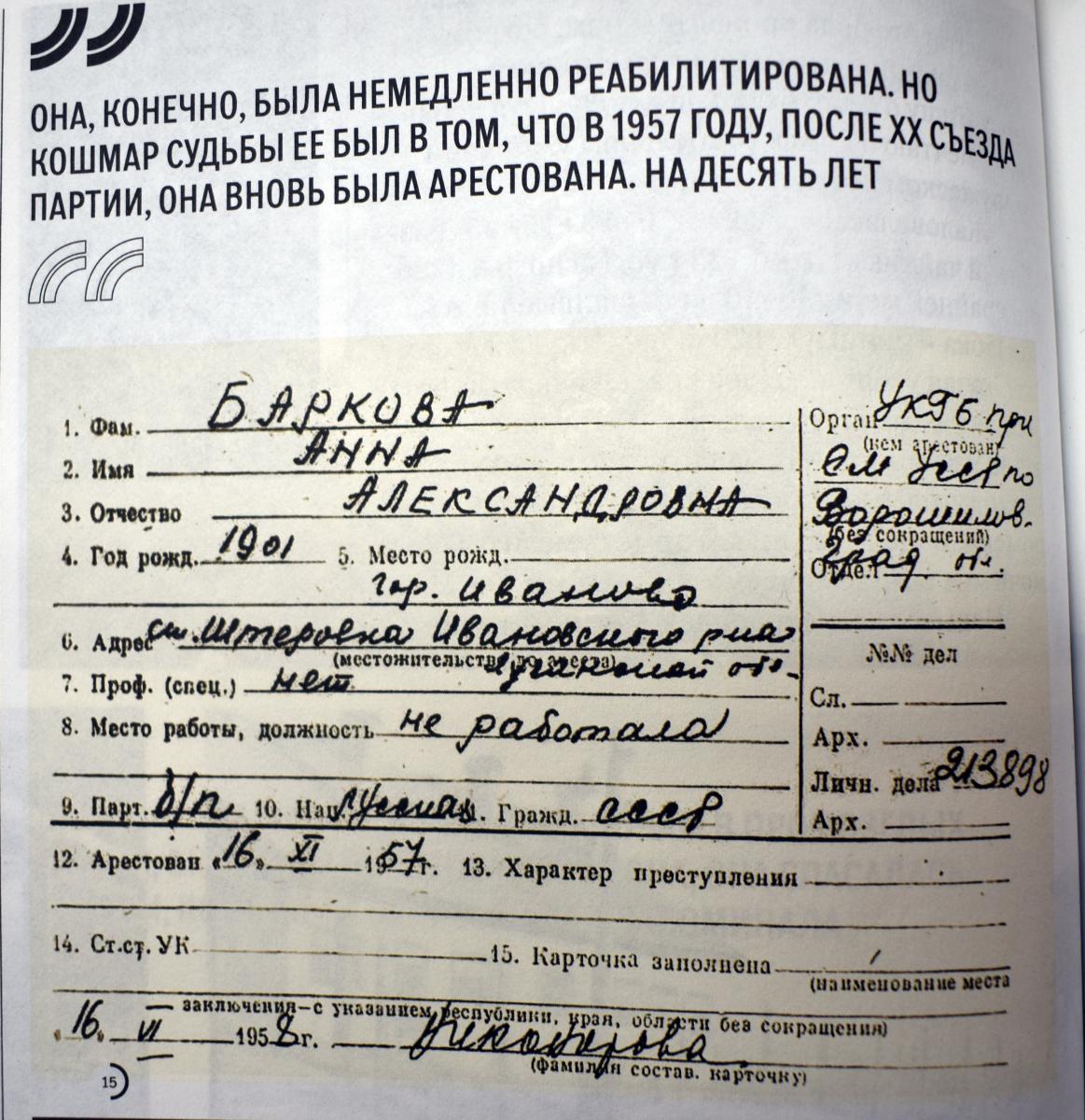

Надо было знать её прямой и честный характер. Присутствуя «по службе» при доверительных разговорах начальников, скоро увидит «два лица» кремлёвской верхушки. Она поняла: «революция справедливости» на глазах оборачивается избранничеством, клановостью, благами и привилегиями. Тогда и возникло письмо, вскрытое охраной Кремля в 1924-м. С Кремлём ей пришлось расстаться. Ровно через 10 лет её арестовали, за 5 дней до 1935 года.

Коченея по ночам в промозглых бараках, вкалывая от шмона до шмона то в прачечной, то в пошивочной, то пася скот или выпалывая сорняки, она спасалась стихами, которые не записывала, а запоминала. После казахских лагерей, где она заработала туберкулёз и в 38 лет стала инвалидом, ей позволили жить в Калуге. Она взывала к старым знакомым: помогите, «пришлите хоть несколько рублей на пропитание». Лишь однажды, много позже почти незнакомая женщина займёт у кого-то и даст ей 20 рублей. Это вызвало шок: «Боже мой, занять деньги, чтобы дать их человеку, которого впервые видишь, нет, если есть христианство, если оно не бред и не миф, то я была объектом настоящего христианского подвига».

В 1947-м её арестуют по доносу. Она защищалась, как могла: «Рукописи сохраняла для того, чтобы в дальнейшем их переработать… Но я не знала, что можно привлекать к ответственности за черновики…» В 1948 году, 16 февраля, суд приговорил её к 10 годам лишения свободы и поражению в правах на 5 лет. Приполярный лагерь спецрежима в Абезе, по воспоминаниям Барковой, «ни шить, ни вязать, ни вышивать, ни смеяться, ни плакать, ни отойти на 10 метров от барака было нельзя, за всё полагался карцер. Нас превращали в идиотов… Я отделалась неизлечимыми болезнями». Но зато у неё вновь пошли стихи, и какие! В Абезе она написала 100 стихов и поэму «Вера Фигнер» и опять наизусть. Так как знала, что мысль изречённая – преступление!

В 1947-м её арестуют по доносу. Она защищалась, как могла: «Рукописи сохраняла для того, чтобы в дальнейшем их переработать… Но я не знала, что можно привлекать к ответственности за черновики…» В 1948 году, 16 февраля, суд приговорил её к 10 годам лишения свободы и поражению в правах на 5 лет. Приполярный лагерь спецрежима в Абезе, по воспоминаниям Барковой, «ни шить, ни вязать, ни вышивать, ни смеяться, ни плакать, ни отойти на 10 метров от барака было нельзя, за всё полагался карцер. Нас превращали в идиотов… Я отделалась неизлечимыми болезнями». Но зато у неё вновь пошли стихи, и какие! В Абезе она написала 100 стихов и поэму «Вера Фигнер» и опять наизусть. Так как знала, что мысль изречённая – преступление!

В третьем заключении на 10 лет в Сиблаге, Озерлаге и Дубравлаге она не боялась говорить правду и почти всегда в этой правде обгоняла время.

О судьбе поэтессы, у которой были изъяты исчезнувшие навек 95 страниц новой пьесы с интригующим названием «15 долларов и 30 рублей», повесть «Серое знамя», объёмную переписку и тьму стихов узнайте в журнале. О ней, предсказавшей то, о чём мы только догадываемся пока: о том, что XXI век будет не просто пародией – пародией на пародию минувшего столетия, в мире будет править «сапог вселенской пошлости…», читайте в девятом номере журнала «Родина» за 2025 год, в отделе периодических изданий библиотеки.

Информацию подготовила ведущий библиотекарь отдела периодических изданий О. В. Аралова

- 310 просмотров