В рубрике «Снимается кино!» предлагаем вашему вниманию рассказы об истории создания легендарных фильмов разных жанров, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа. Вы узнаете интересные факты о том, как снимались фильмы, о режиссёрских и актёрских открытиях, о судьбах многих из них, забытых в наше время, а также, какие киноляпы не были замечены зрителями.

В рубрике «Снимается кино!» предлагаем вашему вниманию рассказы об истории создания легендарных фильмов разных жанров, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа. Вы узнаете интересные факты о том, как снимались фильмы, о режиссёрских и актёрских открытиях, о судьбах многих из них, забытых в наше время, а также, какие киноляпы не были замечены зрителями.

При подготовке были использованы материалы из фондов Национальной библиотеки имени. С. Г. Чавайна и открытых источников.

75 лет назад, летом 1949 года, в Курганинском, Новокубанском и Гулькевичском районах Краснодарского края снимался фильм «Кубанские казаки». Для старшего поколения эта картина стала одним из праздников нашего кино в послевоенные годы, которые были ещё очень трудными, голодными, но полными надежд на лучшее будущее.

Режиссёр Иван Пырьев, снявший к тому времени и ставшие популярными фильмы «Трактористы» (1939), «Свинарка и пастух» (1941), «В 6 часов вечера после войны» (1944), захотел создать яркую историю, которая бы дарила зрителям радость и хорошее настроение. Он вспомнил сибирские ярмарки из своего детства, начал собирать информацию о Нижегородской, Ирбитской, гоголевской Сорочинской ярмарках. Но всё было не то, пока не узнал о журналисте и драматурге Николае Погодине (автор трилогии о Ленине), который написал пьесу о жизни казаков на Кубани. Режиссёр обратился к нему с просьбой поработать над сценарием фильма под рабочим названием «Колхозная ярмарка». Позже сценарий стал называться «Весёлая ярмарка». Его основу составила сюжетная линия, в которой главными героями являлись председатели двух процветающих кубанских колхозов Галина Пересветова и Гордей Ворон. Они любят друг друга, но скрывают свои чувства, соревнуясь в трудовых подвигах.

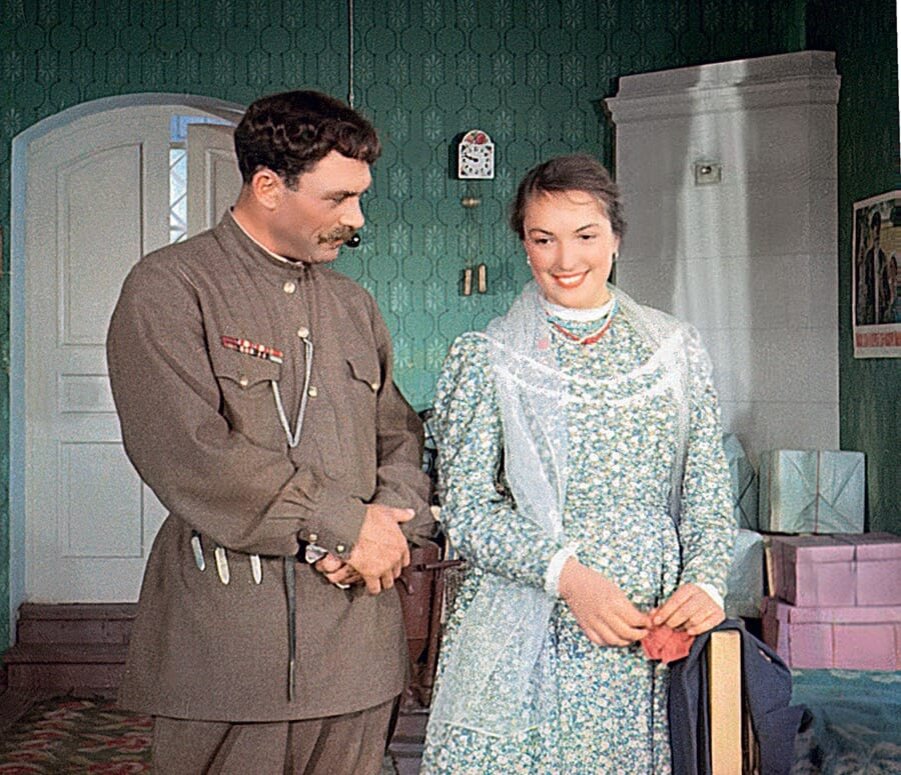

Режиссёр Иван Пырьев, снявший к тому времени и ставшие популярными фильмы «Трактористы» (1939), «Свинарка и пастух» (1941), «В 6 часов вечера после войны» (1944), захотел создать яркую историю, которая бы дарила зрителям радость и хорошее настроение. Он вспомнил сибирские ярмарки из своего детства, начал собирать информацию о Нижегородской, Ирбитской, гоголевской Сорочинской ярмарках. Но всё было не то, пока не узнал о журналисте и драматурге Николае Погодине (автор трилогии о Ленине), который написал пьесу о жизни казаков на Кубани. Режиссёр обратился к нему с просьбой поработать над сценарием фильма под рабочим названием «Колхозная ярмарка». Позже сценарий стал называться «Весёлая ярмарка». Его основу составила сюжетная линия, в которой главными героями являлись председатели двух процветающих кубанских колхозов Галина Пересветова и Гордей Ворон. Они любят друг друга, но скрывают свои чувства, соревнуясь в трудовых подвигах. На роль Пересветовой, женщины умной, волевой, но доброй и отзывчивой, была сразу утверждена жена И. Пырьева Марина Ладынина, снимавшаяся во всех его фильмах. Она хотела играть с актёром театра имени Вахтангова Сергеем Лукьяновым и уговорила его прийти на пробы. Но режиссёр пробы забраковал – актёр в жизни совсем не был похож на казака. Оказалось, что Лукьянов показывался без грима и в обычном костюме. Но когда с ним поработали гримёры и костюмеры и он снова появился перед Пырьевым, тот воскликнул: «Кто это? Срочно заключите с ним договор!»

На роль Пересветовой, женщины умной, волевой, но доброй и отзывчивой, была сразу утверждена жена И. Пырьева Марина Ладынина, снимавшаяся во всех его фильмах. Она хотела играть с актёром театра имени Вахтангова Сергеем Лукьяновым и уговорила его прийти на пробы. Но режиссёр пробы забраковал – актёр в жизни совсем не был похож на казака. Оказалось, что Лукьянов показывался без грима и в обычном костюме. Но когда с ним поработали гримёры и костюмеры и он снова появился перед Пырьевым, тот воскликнул: «Кто это? Срочно заключите с ним договор!» Сыграл С. Лукьянов Гордея Ворона сильно, мужественно и, несмотря на комедийную условность ситуаций, по-человечески убедительно, драматично. На съёмках он познакомился и со своей будущей женой – Кларой Лучко, замечательно исполнившей роль молодой передовой колхозницы Даши Шелест.

Сыграл С. Лукьянов Гордея Ворона сильно, мужественно и, несмотря на комедийную условность ситуаций, по-человечески убедительно, драматично. На съёмках он познакомился и со своей будущей женой – Кларой Лучко, замечательно исполнившей роль молодой передовой колхозницы Даши Шелест.

Картину снимали в совхозе-миллионере «Кубань», гремевшем на всю страну. В хозяйстве был винзавод, летний кинотеатр, школа, гостиница и даже зверинец. По центральной усадьбе разгуливали павлины. В День урожая прямо напротив Дома культуры накрывали огромные столы, ломившиеся от выращенных в совхозе фруктов, вина, мяса. Во время съёмок в совхозе была в разгаре уборочная страда. Режиссёр заставлял артистов вживаться в образы героев.  Они учились работать на комбайнах, тренировались ездить верхом, ночами гребли зерно на току, ухаживали за животными.

Они учились работать на комбайнах, тренировались ездить верхом, ночами гребли зерно на току, ухаживали за животными.

Ярмарку разместили у старого деревянного элеватора, на пустыре. Установили арку – вход на ярмарку, дощатые павильоны, карусели, посадили деревья, цветы, площадь украсили воздушными шарами.  Продукты на ярмарке были бутафорией, так как стояли жаркие дни, но фрукты, овощи были настоящие, кубанские. В массовых сценах принимали участие местные жители, примерно 2000 человек. Многие из них впервые видели воздушные шары и тайком уносили после съёмок домой, чтобы показать детям, время-то было послевоенное. Колхозная ярмарка позволила оператору В. Павлову разгуляться яркостью цвета, весёлой праздничной пестротой, ведь ярмарка – это прежде всего зрелище, и зрелище красочное, радостное, зазывающее.

Продукты на ярмарке были бутафорией, так как стояли жаркие дни, но фрукты, овощи были настоящие, кубанские. В массовых сценах принимали участие местные жители, примерно 2000 человек. Многие из них впервые видели воздушные шары и тайком уносили после съёмок домой, чтобы показать детям, время-то было послевоенное. Колхозная ярмарка позволила оператору В. Павлову разгуляться яркостью цвета, весёлой праздничной пестротой, ведь ярмарка – это прежде всего зрелище, и зрелище красочное, радостное, зазывающее.

В своём стремлении к правде жизни Пырьев был неутомим. Актёрам Андрею Петрову (Тузов) и Владлену Давыдову (Ковылёв) трудно давалась верховая езда. И когда не получился очередной дубль, Пырьев не выдержал и сам вскочил в седло. Так и поскакал – в тапочках на босу ногу и пижаме. Минут двадцать носился по кругу, пока у лошади не появилась пена на губах. Соскочив с лошади, крикнул: «Вот так надо!» Актёры поинтересовались, где это он учился верховой езде. Пырьев мрачно ответил: «В детстве. Когда пастухом был…»

«Кубанские казаки» запомнились и великолепными песнями, написанными поэтом М. Исаковским и композитором И. Дунаевским. Две из них: «Ой, цветёт калина» и «Каким ты был, таким остался…» стали подлинно народными.

«Кубанские казаки» запомнились и великолепными песнями, написанными поэтом М. Исаковским и композитором И. Дунаевским. Две из них: «Ой, цветёт калина» и «Каким ты был, таким остался…» стали подлинно народными.

Перед выходом на экраны фильм «Весёлая ярмарка» посмотрел Сталин и предложил новое название – «Кубанские казаки». Картина была восторженно принята и зрителями, и критикой. Но в 1956 году Хрущёв, разоблачая культ личности, сказал, что в «Кубанских казаках» не было объективной оценки трудностей, а лишь показана лакировка действительности. В результате фильм исчез с экранов. Но ведь по жанру картина была музыкальной комедией, в которой были и радостное воспевание колхозного труда, и новой морали, и дружеской солидарности, и пылкой любви. И в меру возможностей и условностей жанра картина была правдива.  В эпоху Брежнева, в 1969 году, картину отреставрировали, отредактировали, убрав атрибуты «культа личности», переозвучили и вернули зрителю в «обновлённом» варианте. Именно эта версия и идёт сейчас по телевидению. И потребовалось время, чтобы фильм смогли оценить без всякой политической подоплёки. Когда-то Марина Ладынина сказала: «Эта картина показывала жизнь не такой, какая она есть, а какой должна быть. А это – право искусства, право сказки, право мечты…»

В эпоху Брежнева, в 1969 году, картину отреставрировали, отредактировали, убрав атрибуты «культа личности», переозвучили и вернули зрителю в «обновлённом» варианте. Именно эта версия и идёт сейчас по телевидению. И потребовалось время, чтобы фильм смогли оценить без всякой политической подоплёки. Когда-то Марина Ладынина сказала: «Эта картина показывала жизнь не такой, какая она есть, а какой должна быть. А это – право искусства, право сказки, право мечты…»

P. S. Сегодня, 27 августа, отмечается День российского кино. К этой дате в отделе литературы по искусству оформлена книжная выставка «Фильм! Фильм! Фильм!». На ней представлены книжные издания, рассказывающие о пути становления и развития российского кинематографа от немого кино и до наших дней. А также книги, посвящённые отечественным фильмам, которые были сняты в разные годы и вошли в золотой фонд российской кинематографии.

P. S. Сегодня, 27 августа, отмечается День российского кино. К этой дате в отделе литературы по искусству оформлена книжная выставка «Фильм! Фильм! Фильм!». На ней представлены книжные издания, рассказывающие о пути становления и развития российского кинематографа от немого кино и до наших дней. А также книги, посвящённые отечественным фильмам, которые были сняты в разные годы и вошли в золотой фонд российской кинематографии.

Информация подготовлена И. Н. Овчинниковой, главным библиотекарем отдела литературы по искусству.

- 2565 просмотров