«Мы приходим в мир Михаила Шолохова, и каждый из нас, пребывая в нём, обязательно становится добрее, чище и лучше».

«Мы приходим в мир Михаила Шолохова, и каждый из нас, пребывая в нём, обязательно становится добрее, чище и лучше».

В. А. Закруткин

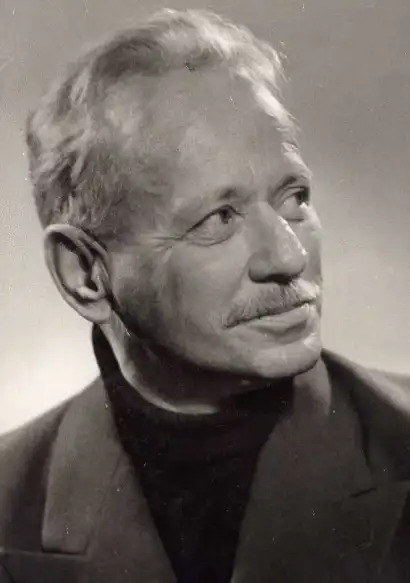

«Я родился на Дону, рос здесь, учился, формировался как человек и писатель... И, будучи патриотом своей могущественной Родины, с гордостью говорю, что являюсь и патриотом своего родного Донского края», – писал Михаил Александрович Шолохов. И совершенно не случайно, что его родной хутор Кружилин станицы Вёшенской, в котором 120 лет назад, 24 мая 1905 года, родился будущий лауреат Нобелевской премии, имеет много общего с хутором Татарским, изображённым писателем в романе-эпопее «Тихий Дон».

Отец писателя, Александр Михайлович Шолохов, по происхождению разночинец, был выходцем из Рязанской губернии. Мудрый от природы, любивший книги и чтение, он стремился дать единственному сыну хорошее образование. Мать, Анастасия Даниловна, в своё время переехала на Дон из Черниговщины. Шолохов о ней писал: «Мать – полуказачка, полукрестьянка. Грамоте выучилась, когда отец отвёз меня в гимназию, для того, чтобы, не прибегая к помощи отца, самостоятельно писать мне письма...» Но, обладая острым природным умом, живой образной речью, она передала сыну самое богатое наследство – «наследство быть крупнейшим художником». У неё был прекрасный слух, красивый голос, и маленький Миша с детских лет слышал казачьи песни о тихом Доне, о «независимости» казачьего края.

Гражданская война не позволила Шолохову, тяготевшему к знаниям, окончить гимназический курс, и он был вынужден восполнять незавершённое образование самостоятельными занятиями, чем он занимался всю свою жизнь. Переехав в Москву в 1922 году для поступления на рабфак, чтобы в дальнейшем учиться в вузе, опять потерпел неудачу. Но не растерялся: поскольку его уже тянуло к писательству, стал активно посещать вечера и лекции литературной группы «Молодая гвардия», которые вели В. Б. Шкловский, О. М. Брик, Н. Н. Асеев. Тогда же Шолохов познакомился с Александром Фадеевым, Артёмом Весёлым, Михаилом Голодным.

Гражданская война не позволила Шолохову, тяготевшему к знаниям, окончить гимназический курс, и он был вынужден восполнять незавершённое образование самостоятельными занятиями, чем он занимался всю свою жизнь. Переехав в Москву в 1922 году для поступления на рабфак, чтобы в дальнейшем учиться в вузе, опять потерпел неудачу. Но не растерялся: поскольку его уже тянуло к писательству, стал активно посещать вечера и лекции литературной группы «Молодая гвардия», которые вели В. Б. Шкловский, О. М. Брик, Н. Н. Асеев. Тогда же Шолохов познакомился с Александром Фадеевым, Артёмом Весёлым, Михаилом Голодным.

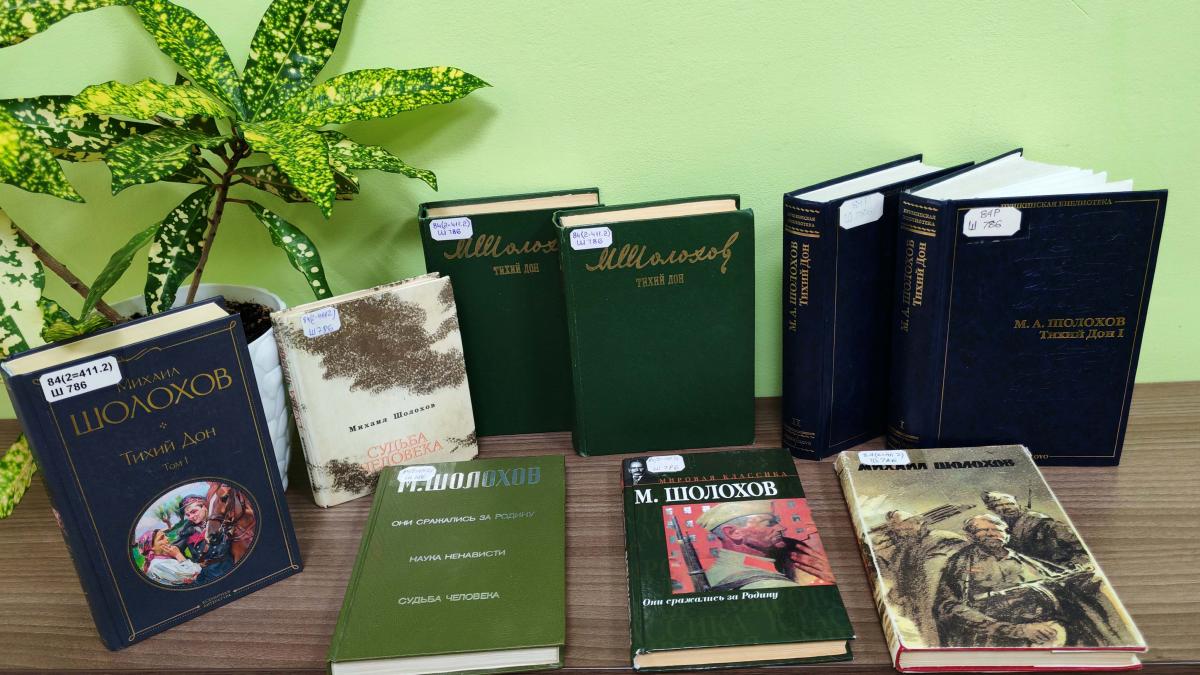

Начал писать молодой Шолохов у себя на родине. Именно здесь в 1923 году при свете керосиновой лампы обычным школьным пером писались его первые «Донские рассказы». В станице Вёшенская, в которой писатель прожил около шестидесяти лет, созданы все лучшие его произведения. Здесь же в 1926 году была начата работа над самым значительным произведением писателя – романом «Тихий Дон», который он завершил в 1940 году. Шолохов описал в романе жизнь донского казачества в сложные для родины времена – накануне и в начале Первой мировой войны, в годы революции и Гражданской войны; показал дух, уклад жизни народа, отношение к старшим, любовь к женщине, родине, земле и труду. А Феликс Кузнецов, литературовед, исследователь творчества М. А. Шолохова, написал так: «…более правдивой книги, более жёсткой и беспощадной книги о революции никем не создано. Это художник, который смог выразить народный взгляд на революцию, в котором есть предчувствие объяснения великой Победы в 41-м и спасения мира от коричневой чумы».

В 1965 году Михаил Шолохов за «Тихий Дон» был удостоен Нобелевской премии в области литературы с формулировкой: «…в знак признания художественной силы и честности, которые он проявил в своей донской эпопее об исторических фазах жизни русского народа». Роман переведён более чем на 90 языков мира и не единожды был экранизирован.

В 1965 году Михаил Шолохов за «Тихий Дон» был удостоен Нобелевской премии в области литературы с формулировкой: «…в знак признания художественной силы и честности, которые он проявил в своей донской эпопее об исторических фазах жизни русского народа». Роман переведён более чем на 90 языков мира и не единожды был экранизирован.

В это же время Шолохов работал над «Поднятой целиной» (1932–1959), романом о коллективизации в казачьей станице на Дону и движении двадцатипятитысячников, за который писателю была присуждена Ленинская премия.

Великая Отечественная война оставила глубокий след в судьбе Шолохова. Он был военным корреспондентом на Западном, Юго-Западном, Южном фронтах, награждён орденом Отечественной войны I степени. Материал, непосредственные впечатления для творчества он получал на фронте. Героев своих книг он видел в бою, был с ними рядом. Подвиг советского человека на войне отразился в публицистике военных лет, которая стала неотъемлемой частью творческой биографии Шолохова.  На военную же тему написаны рассказ «Судьба человека» (1956) и оставшийся незавершённым роман «Они сражались за Родину» (1942–1969).

На военную же тему написаны рассказ «Судьба человека» (1956) и оставшийся незавершённым роман «Они сражались за Родину» (1942–1969).

Каждый день писателя, по воспоминаниям его современников, был посвящён работе. Шолохов вставал рано, в любое время года – около половины четвёртого утра. Садился за письменный стол и работал. Часов в семь утра начинались телефонные звонки и приходили многочисленные посетители. Михаил Александрович беседовал со всеми и старался помочь каждому. Это были не только односельчане и жители близлежащих хуторов, но и приезжие из Казахстана, Грузии, Армении, с Камчатки, из многих городов Советского Союза. С конца 1960-х гг. писатель стал уделять больше внимания общественной деятельности.

До самой своей кончины 21 февраля 1984 года Михаил Александрович прожил в родной Вёшенской. Похоронен в маленьком парке, выходящем к крутому берегу Дона. На могильной плите всего одно слово: «Шолохов». Ни титулов, ни званий, хотя ни у кого не вызывает сомнения, что Шолохов – фигура огромного государственного масштаба. Писатель, из творчества которого вышла практически вся лучшая русская литература второй половины ХХ века. Та плеяда писателей (Белов, Распутин, Абрамов, Шукшин, Можаев и др.), которая выразила народный взгляд на последующее развитие нашей жизни.

До самой своей кончины 21 февраля 1984 года Михаил Александрович прожил в родной Вёшенской. Похоронен в маленьком парке, выходящем к крутому берегу Дона. На могильной плите всего одно слово: «Шолохов». Ни титулов, ни званий, хотя ни у кого не вызывает сомнения, что Шолохов – фигура огромного государственного масштаба. Писатель, из творчества которого вышла практически вся лучшая русская литература второй половины ХХ века. Та плеяда писателей (Белов, Распутин, Абрамов, Шукшин, Можаев и др.), которая выразила народный взгляд на последующее развитие нашей жизни.

«Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждать любовь к человеку, стремление активно бороться за идеалы гуманизма и прогресса человечества. Если мне это удалось в какой-то мере, я счастлив», – сказал Шолохов в своей нобелевской речи. Возможно, это объясняет популярность его романов и у современных читателей.

Бирюков Ф. Г. О подвиге народном: Жизнь и творчество М. А. Шолохова / Ф. Г. Бирюков. – Москва : Просвещение, 1989.

Калинин А. В. Вёшенское лето / А. В. Калинин. – Москва : Современник, 1975.

Художественный мир М. А. Шолохова: новый конспект понимания : учебное пособие / под ред. Л. Г. Сатаровой, Н. В. Стюфляевой. – Москва : ИНФРА-М, 2024.

Кузнецов Ф. «Тихий Дон» М. Шолохова / Ф. Кузнецов // Литература в школе. – 2005. – № 2. – С. 2–7.

Манина Р. И. «Здесь течёт вечность…» / Р. И. Манина // Уроки литературы. – 2010. – № 9. – С. 9–12.

Материал подготовлен В. В. Зориной, главным библиотекарем центра чтения

- 380 просмотров