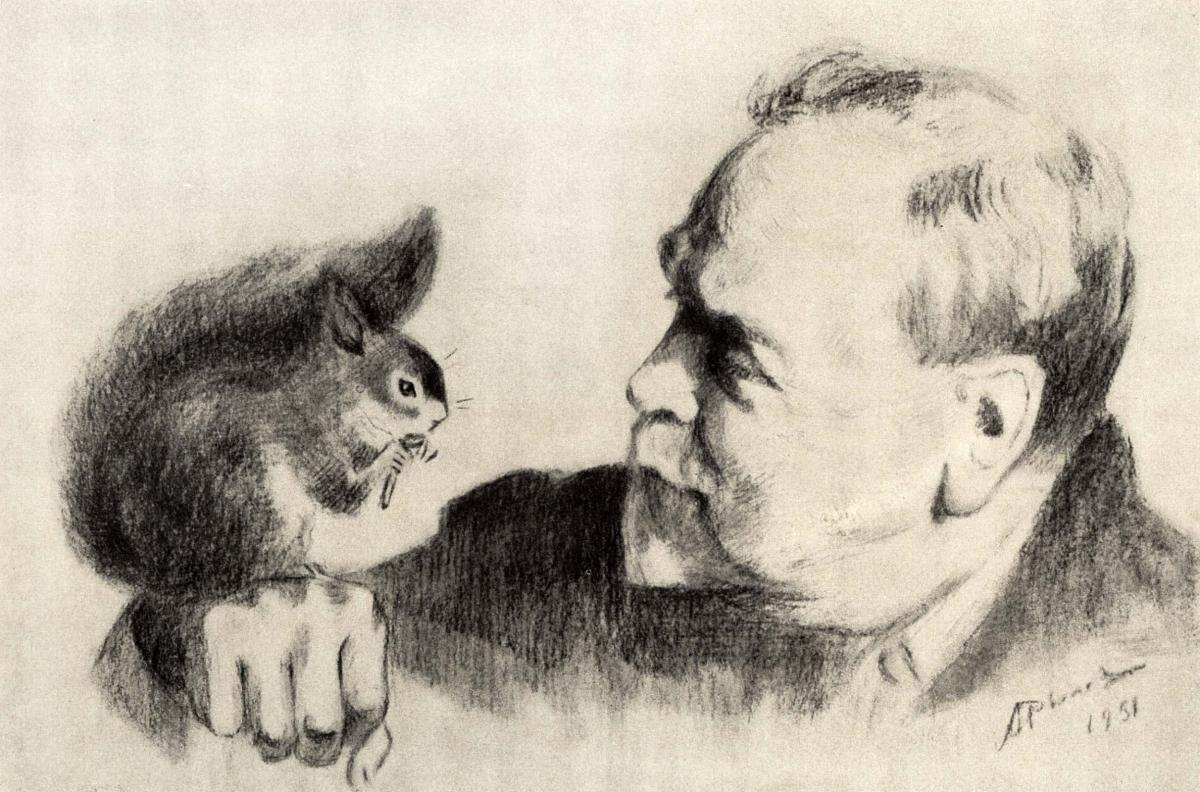

Аркадий Александрович Рылов (1870 - 1939) в своих воспоминаниях писал: «Я посвятил своё искусство родному пейзажу, потому что люблю свою страну, люблю её природу». Детство и юность он провёл среди вятских лесов: «Жизнь у костра, у воды, среди дикой нетронутой природы и воспитала во мне художника-пейзажиста».

Аркадий Александрович Рылов (1870 - 1939) в своих воспоминаниях писал: «Я посвятил своё искусство родному пейзажу, потому что люблю свою страну, люблю её природу». Детство и юность он провёл среди вятских лесов: «Жизнь у костра, у воды, среди дикой нетронутой природы и воспитала во мне художника-пейзажиста».

А. Рылов учился у прославленного мастера пейзажа Архипа Куинджи, что во многом определило его творческую судьбу. Он стал последователем своего учителя, но сохранил свой оригинальный художественный язык. С пейзажами Рылова в русское изобразительное искусство вошли лесные дали, широкие озёра, полноводные реки, порожистые ручьи и обитатели этих мест – птицы и животные.

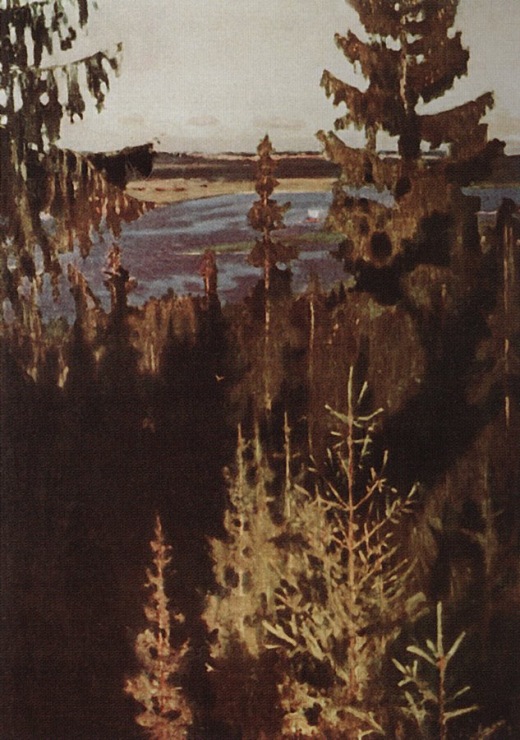

А. Рылов учился у прославленного мастера пейзажа Архипа Куинджи, что во многом определило его творческую судьбу. Он стал последователем своего учителя, но сохранил свой оригинальный художественный язык. С пейзажами Рылова в русское изобразительное искусство вошли лесные дали, широкие озёра, полноводные реки, порожистые ручьи и обитатели этих мест – птицы и животные.  Отличительными особенностями его творчества являются романтически-возвышенный мотив изображения, внимание к эффектам освещения, декоративное понимание цвета. Расцвет творчества А. Рылова приходится на 1900-1910-е годы, когда были созданы наиболее известные работы – «С берегов Вятки» (1901), «Зелёный шум» (1904), «Берёзы» (1916), «В голубом просторе» (1918) и др.

Отличительными особенностями его творчества являются романтически-возвышенный мотив изображения, внимание к эффектам освещения, декоративное понимание цвета. Расцвет творчества А. Рылова приходится на 1900-1910-е годы, когда были созданы наиболее известные работы – «С берегов Вятки» (1901), «Зелёный шум» (1904), «Берёзы» (1916), «В голубом просторе» (1918) и др.

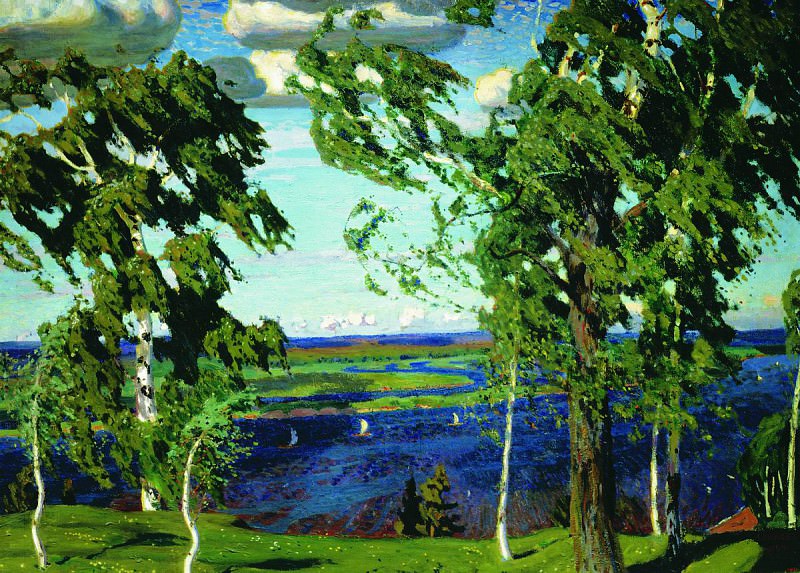

Одним из лучших произведений пейзажной живописи начала ХХ века является картина «Зелёный шум». Художник жил летом на высоком, крутом берегу Вятки, а под окнами шумели целыми днями берёзы, затихая только к вечеру, протекала широкая река, виднелись дали с озёрами и лесами. В картине А. Рылова властвуют ветер и солнце, молодая зелень и синева вешних вод, и будто звучит хор весёлых, звенящих голосов. И на память приходят некрасовские строки: «Идёт, гудёт зелёный шум».

В картине А. Рылова властвуют ветер и солнце, молодая зелень и синева вешних вод, и будто звучит хор весёлых, звенящих голосов. И на память приходят некрасовские строки: «Идёт, гудёт зелёный шум».

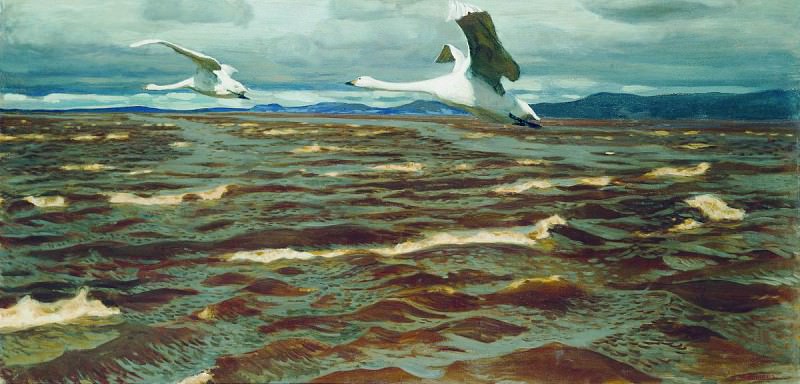

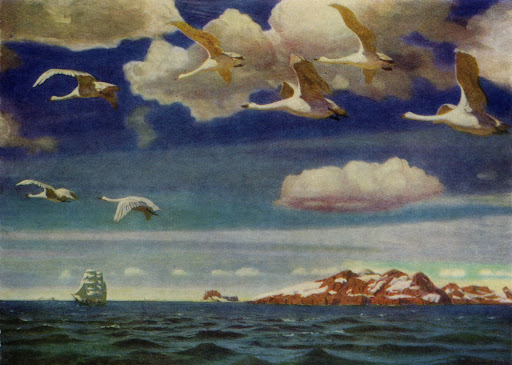

Радостным восхищением светом, солнцем, простором проникнуто монументальное полотно «В голубом просторе» (109х152 см; Государственная Третьяковская галерея), ставшее этапным произведением в творчестве художника.  Замысел создания картины возник ещё в 1911 году во время поездки на Каму, где Рылов увидел прекрасных белых птиц. «Несколько лет я держал втайне идею картины летящих лебедей. Громадные птицы парящим полётом снизились к самой воде и, сравнительно легко врезавшись в гладь речную, поплыли к нам», - вспоминал художник.

Замысел создания картины возник ещё в 1911 году во время поездки на Каму, где Рылов увидел прекрасных белых птиц. «Несколько лет я держал втайне идею картины летящих лебедей. Громадные птицы парящим полётом снизились к самой воде и, сравнительно легко врезавшись в гладь речную, поплыли к нам», - вспоминал художник.

Картина была написана в 1918 году, в суровых условиях послереволюционного Петрограда. Из воспоминаний художника: «Работать становится трудно. Мысли заняты только тем, как бы съесть чего-нибудь… В кухне утром вода замерзала и в ведре, и в самоваре. … Двойной комплект белья, фуфайка, на голове шерстяной шлем, на руках рукавицы – такой был мой ночной костюм. Укрывался я двумя одеялами и шубой…» Но, несмотря на трудности, картина получилась очень светлой и радостной. Преобладание синих и голубых тонов даёт чувство простора и полёта.  Высоко в небе над морем летят прекрасные белые птицы. Плавное движение лебедей, широкие взмахи крыльев, словно доносящиеся трубные, зовущие клики птиц, вольный бег волн, парусник, скользящий вдалеке, скалы, покрытые снегом, облака изображены в спокойном торжественном ритме.

Высоко в небе над морем летят прекрасные белые птицы. Плавное движение лебедей, широкие взмахи крыльев, словно доносящиеся трубные, зовущие клики птиц, вольный бег волн, парусник, скользящий вдалеке, скалы, покрытые снегом, облака изображены в спокойном торжественном ритме.

Картина была с успехом показана на Первой Государственной свободной выставке произведений искусства в Петрограде в 1919 году. Критик А. А. Фёдоров-Давыдов писал, что в ней художник выразил «ощущение вырвавшейся на свободу жизни, своё личное жизнерадостное состояние». Можно сказать, что в пейзажах А. Рылова нашло отражение витавшее в российском обществе той поры ожидание перемен. Но не испуганно-тревожное, как у многих, а, напротив, приподнято-радостное, полное нетерпеливых надежд.

А. Рылов много работал на пленэре, с натуры. Он написал большое количество этюдов и картин, которые принесли ему известность, активно участвовал в выставках в России и в Европе. Михаил Нестеров, известный художник и педагог, обычно очень сдержанный в своих оценках, после посещения одной из выставок А. Рылова, написал ему: «О Вашей выставке хочется говорить, радоваться за искусство, за Вас, сохранившего всю свежесть чувства, всю самую нежную влюблённость в Божий мир…»

Он написал большое количество этюдов и картин, которые принесли ему известность, активно участвовал в выставках в России и в Европе. Михаил Нестеров, известный художник и педагог, обычно очень сдержанный в своих оценках, после посещения одной из выставок А. Рылова, написал ему: «О Вашей выставке хочется говорить, радоваться за искусство, за Вас, сохранившего всю свежесть чувства, всю самую нежную влюблённость в Божий мир…»

Информация подготовлена И. Н. Овчинниковой, главным библиотекарем отдела литературы по искусству.

- 327 просмотров