«Я пробежала пальцами по корешкам книг, как пианист по клавишам. У каждой книги была своя, отличная от других нота…»

(Д. Сеттерфилд «Тринадцатая сказка»)

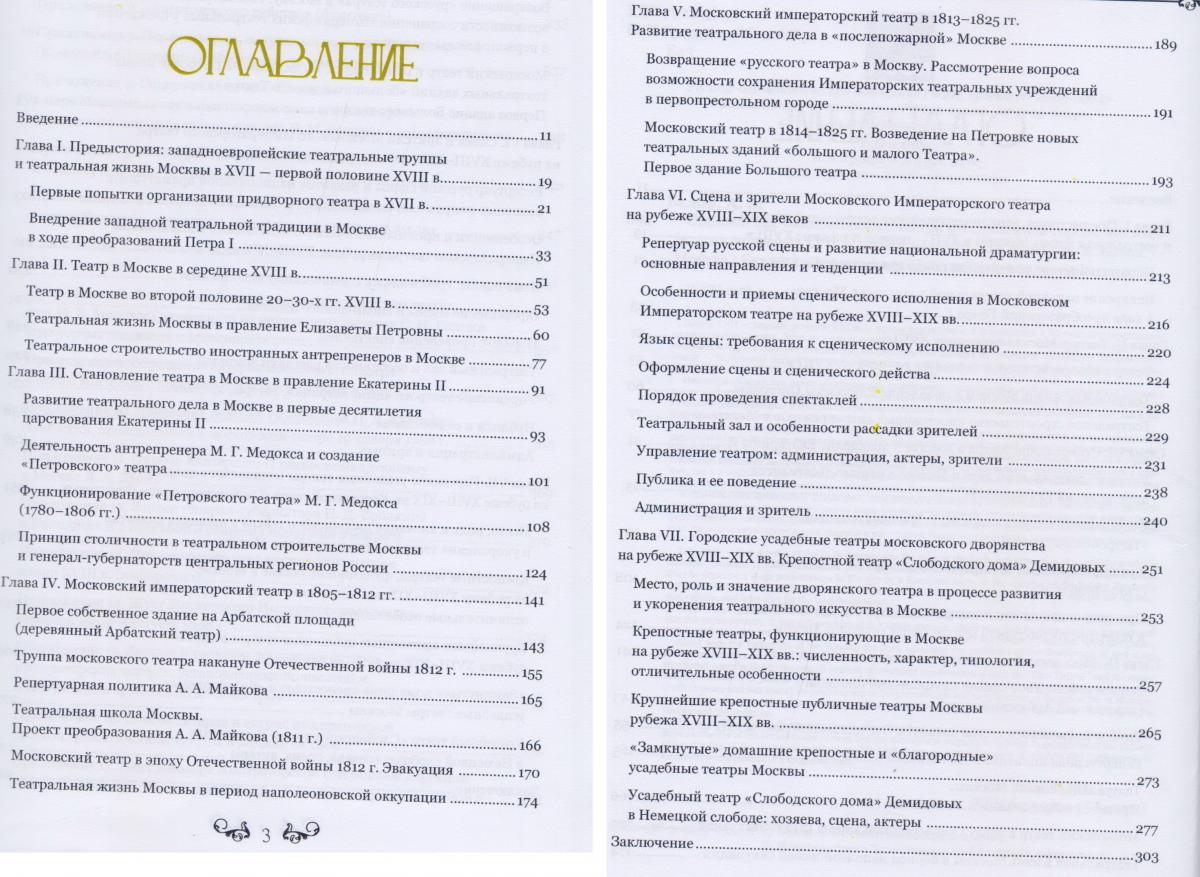

Белов, А. В. Становление национального театра в «столичном городе Москве» (вторая половина XVII-первая четверть XIX века) / А. В. Белов. – Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2022. – 480 с.

Белов, А. В. Становление национального театра в «столичном городе Москве» (вторая половина XVII-первая четверть XIX века) / А. В. Белов. – Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2022. – 480 с.Когда зритель приходит в зал и поднимается занавес, он видит чудо, которое проникает в его душу. Но как это происходит? Это не только вдохновение. В первую очередь это огромный и невидимый посторонним труд. Причём труд многих людей. И, как оказывается, многих веков. Лишь в конце XVII -первой четверти XIX века происходит зарождение и становление в Москве общедоступного национального театра. Этот отрезок заключает в себе период от первых попыток русских царей организовать в городе сценическое действо на европейских основах до открытия «Большого Петровского» (ныне – Большого) театра, ставшего символом и вехой не только московской, но и общероссийской театральной культуры.

По словам известного артиста Владимира Сергеевича Левашёва, заслуга автора книги «состоит в том, что он смог показать обратную сторону театральной жизни и театральной деятельности далёкой и одновременно очень близкой эпохи. Близкой нам как раз потому, что в те годы благодаря усилиям многих был выстроен фундамент, сделавший возможным само существование русского театра. А в итоге и великой театральной культуры нашей страны…»

По словам известного артиста Владимира Сергеевича Левашёва, заслуга автора книги «состоит в том, что он смог показать обратную сторону театральной жизни и театральной деятельности далёкой и одновременно очень близкой эпохи. Близкой нам как раз потому, что в те годы благодаря усилиям многих был выстроен фундамент, сделавший возможным само существование русского театра. А в итоге и великой театральной культуры нашей страны…» Богдан, В.-И. Т. Частные коллекции и императорские дары. Музей Академии художеств. Вторая половина XVIII-начало XX века. – В.-И. Т. Богдан. – Москва: БуксМАрт, 2021. – 288 с.

Богдан, В.-И. Т. Частные коллекции и императорские дары. Музей Академии художеств. Вторая половина XVIII-начало XX века. – В.-И. Т. Богдан. – Москва: БуксМАрт, 2021. – 288 с.Книга посвящена теме частных коллекций в собрании Музея Императорской Академии художеств. В его основе лежит коллекция Ивана Ивановича Шувалова (государственного деятеля, фаворита императрицы Елизаветы Петровны, мецената, основателя Академии художеств), подаренная им музею в 1758 году, от которой в настоящее время остались только две картины. Собрание Академии пополнялось за счёт картин, поступивших из императорских резиденций, даров частных лиц, президентов и почётных членов Академии. Высокий статус Академии художеств и её исключительное положение способствовали тому, что многие именитые и знатные особы почитали долгом и честью передать для «пользы учеников» произведения искусства. В исследовании рассматривается история появления в её стенах как довольно крупных собраний графов Г. В. Орлова, В. В. Мусина-Пушкина-Брюса, Н. А. Кушелева-Безбородко, так и единичных даров владельцев коллекций, почетных членов Императорской Академии художеств (Н. А. Демидовым, композитором Д. С. Бортнянским и др.).

Монография проиллюстрирована произведениями, хранящимися в собрании Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, а также картинами, входившими в историческое собрание Императорской Академии художеств, но в 1920-1930-е годы переданными в Государственный Эрмитаж.

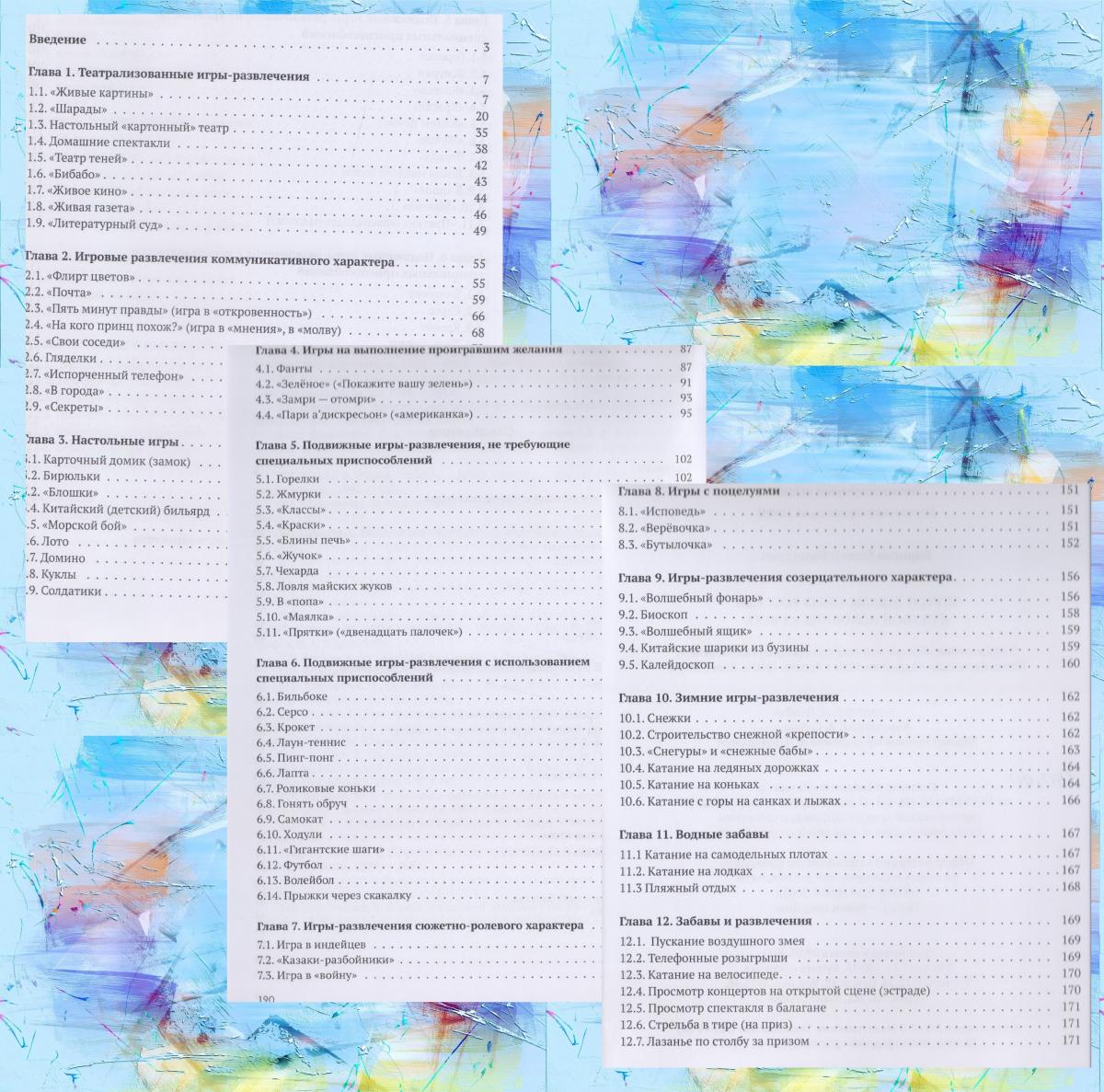

Борисов, С. Б. Игры и забавы юных россиян в первой половине XX века / С. Б. Борисов. – Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2021. – 192 с.

Борисов, С. Б. Игры и забавы юных россиян в первой половине XX века / С. Б. Борисов. – Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2021. – 192 с.Автор книги систематизирует информацию о сохранившихся до наших дней развлечениях и воссоздает картину бытования уже исчезнувших игр. В издание включены главным образом те виды досугово-развлекательной деятельности, мимо которых, как правило, проходили фольклористы и этнографы, ориентированные на изучение так называемой «традиционной культуры».  Поскольку в архивах сведения об игровом времяпрепровождении россиян практически не содержатся, автор монографии в качестве источника информации использовал более 300 мемуарных и литературно-художественных произведений. Всего в книге представлено более 80 игр, забав и развлечений.

Поскольку в архивах сведения об игровом времяпрепровождении россиян практически не содержатся, автор монографии в качестве источника информации использовал более 300 мемуарных и литературно-художественных произведений. Всего в книге представлено более 80 игр, забав и развлечений.

Поскольку в архивах сведения об игровом времяпрепровождении россиян практически не содержатся, автор монографии в качестве источника информации использовал более 300 мемуарных и литературно-художественных произведений. Всего в книге представлено более 80 игр, забав и развлечений.

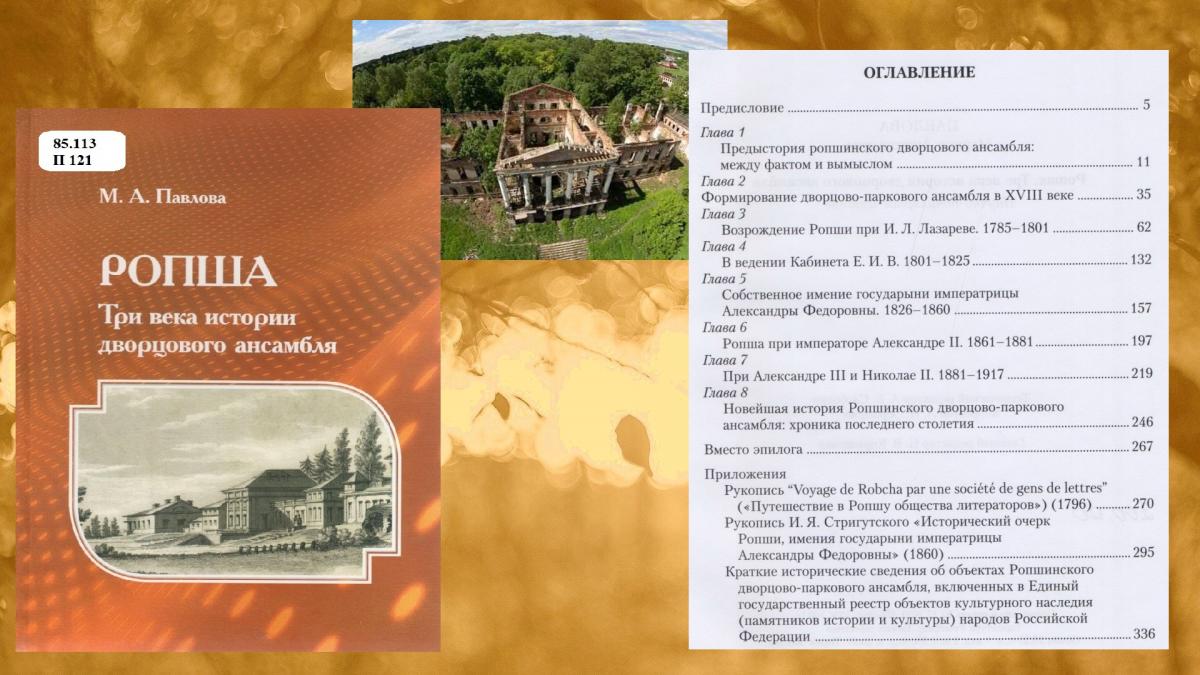

Поскольку в архивах сведения об игровом времяпрепровождении россиян практически не содержатся, автор монографии в качестве источника информации использовал более 300 мемуарных и литературно-художественных произведений. Всего в книге представлено более 80 игр, забав и развлечений. Павлова, М. А. Ропша. Три века истории дворцового ансамбля / М. А. Павлова. – Санкт-Петербург : Историческая иллюстрация, 2021. – 404 с.

Павлова, М. А. Ропша. Три века истории дворцового ансамбля / М. А. Павлова. – Санкт-Петербург : Историческая иллюстрация, 2021. – 404 с.Дворец в Ро́пше (Ленинградская область) известен тем, что именно сюда в 1762 году был препровождён под караулом низложенный император Пётр III, и именно здесь он погиб при невыясненных обстоятельствах. С начала XIX века Ропша была одной из императорских резиденций. Она пустовала значительную часть года и оживала на непродолжительное время, когда проходили ежегодные летние военные учения, и двор перебирался в Ропшинский дворец. В наши дни ропшинский дворцовый ансамбль, расположенный недалеко от Петергофа, не входит в число объектов туристического показа. Полуразрушенные здания бывшего дворцового комплекса в настоящее время законсервированы и скрыты от глаз глухим забором. В последние годы Ропша, много лет пребывавшая на периферии общественного внимания, стала часто упоминаться в средствах массовой информации. Журналисты, озабоченные судьбой дворцового комплекса, также пишут и об основных фактах из прошлого Ропши, немалая часть которых не соответствует действительности. Причина этого – в отсутствии фундаментальных научных исследований. Книга Марины Анатольевны Павловой является попыткой написать фактическую историю ропшинского дворцового ансамбля на основании документальных источников. Автор опровергает множество мифов и вымыслов, связанных с его историей.

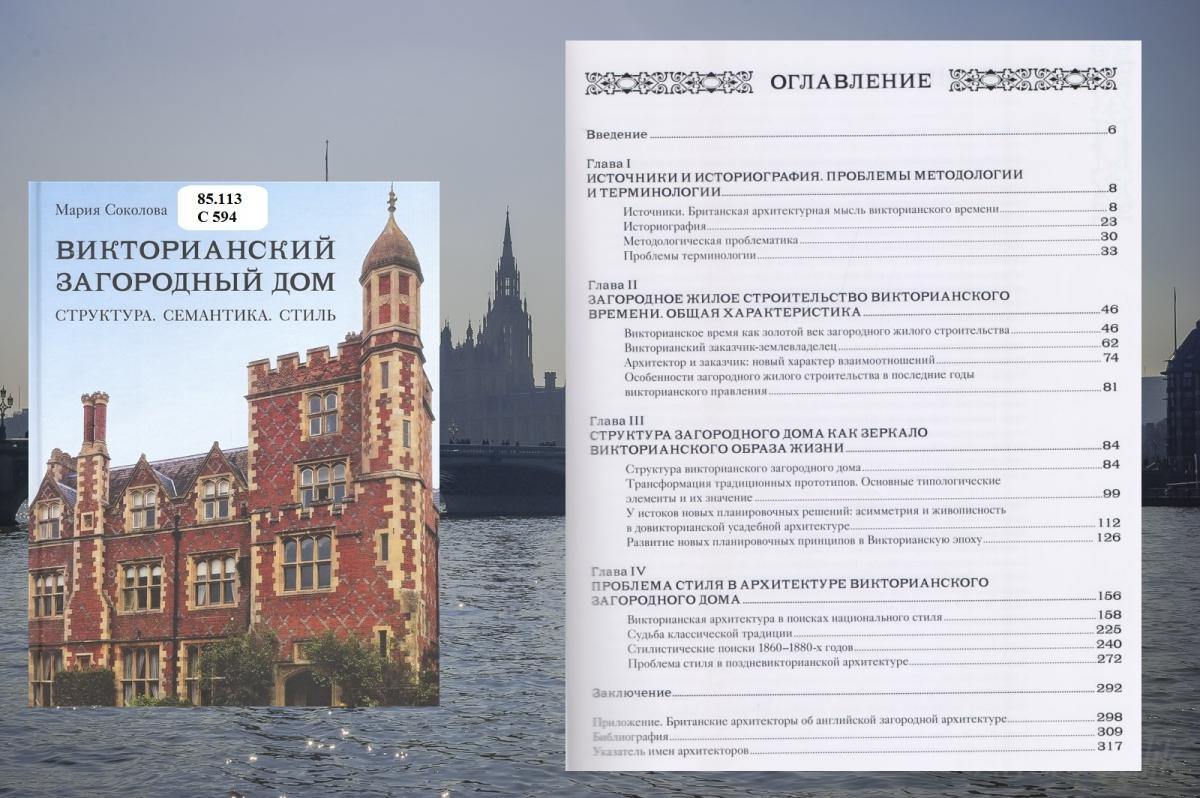

Соколова, М. В. Викторианский загородный дом. Структура. Семантика. Стиль / М. В. Соколова. – Москва : БуксМАрт, 2021. – 320 с.

Соколова, М. В. Викторианский загородный дом. Структура. Семантика. Стиль / М. В. Соколова. – Москва : БуксМАрт, 2021. – 320 с.В монографии на наиболее ярких, на взгляд автора, примерах жилой архитектуры Викторианской эпохи (с 1837 по 1901 год) продемонстрировано значение загородного дома как зеркала определённых изменений в структуре британского общества. Загородный усадебный дом составляет достояние либо старых дворянских семейств, либо верхушки среднего класса, то есть промышленной и банковской элиты. Именно свобода в средствах порождает ту самую свободу стилистического выбора, которая делает каждый такой проект уникальным. В исследовании показано, как видоизменяются на протяжении длительного периода различные аспекты усадебного строительства: планировочная структура дома и функции отдельных его помещений, выбор архитектурного стиля, роль заказчика и его взаимоотношения с архитектором.

Информация подготовлена ведущим библиотекарем отдела литературы по искусству О. Л. Пушкиной

Русский

- 816 просмотров