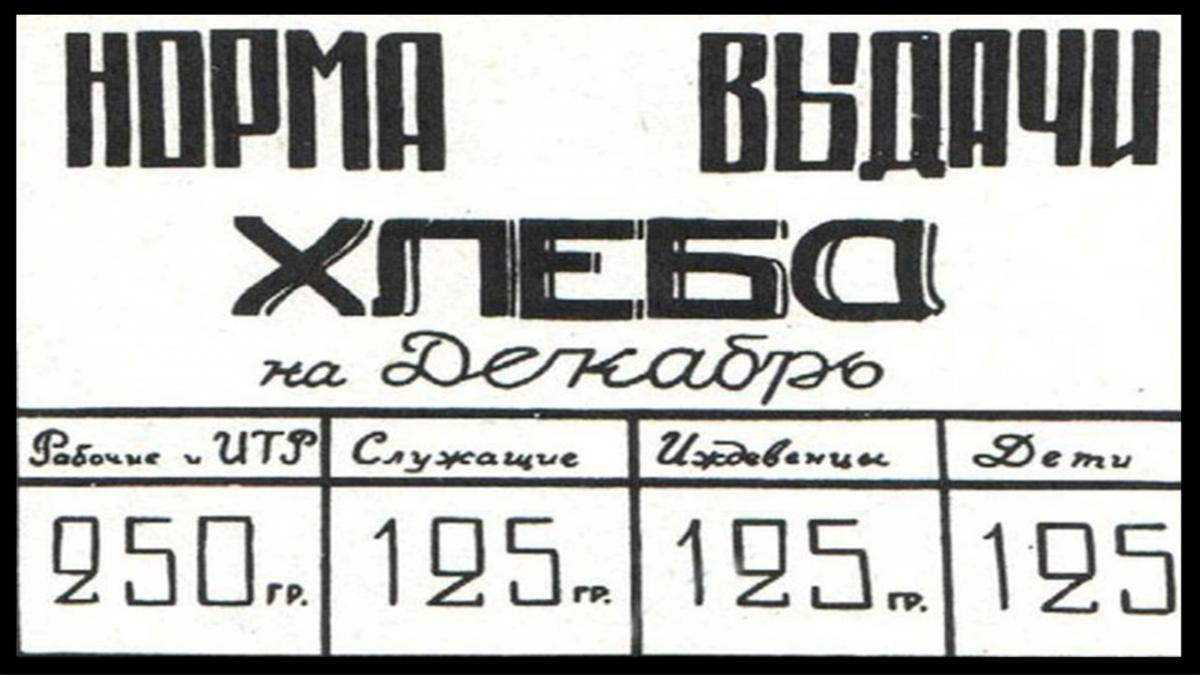

«Сто двадцать пять блокадных грамм с огнём и кровью пополам», – писала поэтесса Ольга Бергольц, пережившая страшную ленинградскую блокаду.

«Сто двадцать пять блокадных грамм с огнём и кровью пополам», – писала поэтесса Ольга Бергольц, пережившая страшную ленинградскую блокаду.

Всего в Ленинграде в блокаду работало шесть хлебозаводов, все они перешли на казарменное положение и круглосуточную работу.

Однажды в декабре 1941 года, когда выход из строя водопровода грозил сорвать выпечку хлеба на одном из хлебозаводов, две тысячи девушек-комсомолок в 30-градусный мороз вручную черпали воду из Невы и доставляли её по цепочке на производство.

Однажды в декабре 1941 года, когда выход из строя водопровода грозил сорвать выпечку хлеба на одном из хлебозаводов, две тысячи девушек-комсомолок в 30-градусный мороз вручную черпали воду из Невы и доставляли её по цепочке на производство.

«В 20-х числах января 1942 года в городе совсем не было электричества, и хлебозаводы не смогли работать. В какой-то момент людям выдавали на карточки просто муку». Естественно, без топлива и других продуктов испечь хлеб из этой муки люди не могли. Из неё делали в основном суп, то есть мучную болтушку.

Пекли хлеб не из одной муки. Её было слишком мало. Специалистам пищевой промышленности была поставлена задача придумать, что можно добавить в тесто, чтобы энергетическая ценность пищи сохранилась. Добавлялся хлопковый жмых, который обнаружили в ленинградском порту. В муку примешивали также мучную пыль, которой обросли стены мельниц, и пыль, вытрясенную из мешков, где раньше была мука. Ячменные и ржаные отруби тоже шли в хлебопечение. Ещё использовали проросшее зерно, найденное на баржах, которые были затоплены в Ладожском озере. С машин, провалившихся под лёд Ладоги на Дороге жизни, поднимали зерно, высушивали и использовали для производства хлеба. По старой русской традиции в ход могла пойти и лебеда, и древесная кора, и сосновый луб. В ход шло всё.

Формы для выпечки хлеба смазывали, за неимением другого, соляровым маслом. Блокадники, по собственному признанию, ели его, «запивая водой и с молитвой».

Формы для выпечки хлеба смазывали, за неимением другого, соляровым маслом. Блокадники, по собственному признанию, ели его, «запивая водой и с молитвой».

Доставка хлеба в магазины была отдельной проблемой. Грузовой автотранспорт был мобилизован для нужд фронта, трамваи, которые поначалу использовались для развоза продуктов в магазины, к зиме встали из-за перебоев с электричеством. Остался единственный выход: перевозить продукты на тележках, а когда установился снежный покров – на санках. Бывали случаи, когда на перевозчиков продуктов нападали грабители, похищавшие хлеб.

В семьях из-за хлеба нередко возникали ссоры и разлад. Бывали случаи, что родители съедали пайку маленьких детей; сын воровал у собственной матери. Но были и другие примеры. Люди могли отдать другим часть своего мизерного кусочка, чтобы поддержать их. Немало примеров и того, как люди шли на жертвы ради совершенно незнакомых им людей.

«Во время разгрузки хлеба по путям ходили часовые и следили, чтобы никто не подходил к вагонам. Но когда они отворачивались, голодные подростки, походившие на маленьких старичков, прошмыгивали под вагоны. «Тетенька, хоть крошечку!» – молили они. Девушки переглядывались между собой: «Чья очередь?» И из рук кого-то из них как бы случайно выпадал хлеб. Тут же его подхватывали ребята и убегали со всех ног. Цена такого поступка стоила девчатам десяти суток ареста – и они по очереди добровольно шли на эти нарушения во имя спасения чьей-то жизни», – вспоминала регулировщица Анна Андреева.

«Во время разгрузки хлеба по путям ходили часовые и следили, чтобы никто не подходил к вагонам. Но когда они отворачивались, голодные подростки, походившие на маленьких старичков, прошмыгивали под вагоны. «Тетенька, хоть крошечку!» – молили они. Девушки переглядывались между собой: «Чья очередь?» И из рук кого-то из них как бы случайно выпадал хлеб. Тут же его подхватывали ребята и убегали со всех ног. Цена такого поступка стоила девчатам десяти суток ареста – и они по очереди добровольно шли на эти нарушения во имя спасения чьей-то жизни», – вспоминала регулировщица Анна Андреева.

С хлебом связаны и подвиги, и потери. Например, известна история Даниила Ивановича Кютинена, ленинградского пекаря. 3 февраля 1942 года, в первую и самую суровую, голодную и холодную зиму, он умер прямо на рабочем месте от истощения. Умер, но не взял ни крохи блокадного хлеба себе. Посмертно Д. Кютинен внесён в Книгу Памяти блокады Ленинграда.

Характеризуя нравы, царившие в блокадном Ленинграде, Дмитрий Лихачёв писал: «На каждом шагу – подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и честность».

Фотографии с сайта: muzei-xleb.ru

Материал подготовила на основе информации из открытых источников главный библиотекарь отдела социально-экономической литературы С. П. Колчина

- 368 просмотров