Никакие радикальные перемены в обществе в целом и в драматическом искусстве в частности не смогли поколебать позиции Островского как классика «золотого века» русской литературы, как создателя русского театра. Даже тогда, когда на смену «актёрскому» театру, который существовал веками и для которого творил Островский, пришел современный «режиссерский» театр…

Никакие радикальные перемены в обществе в целом и в драматическом искусстве в частности не смогли поколебать позиции Островского как классика «золотого века» русской литературы, как создателя русского театра. Даже тогда, когда на смену «актёрскому» театру, который существовал веками и для которого творил Островский, пришел современный «режиссерский» театр…

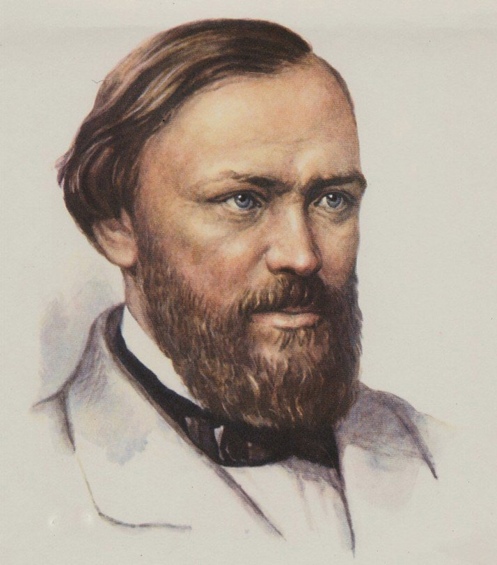

«Отцом русского театра» именинника сегодняшнего дня Александра Николаевича Островского уже называли его современники. И эта формулировка известна нам со школы.

Но: профессиональный театр в России существует с первых десятилетий 18 века. Почему же Островского, который начал творить в середине 19 века, спустя почти полтора столетия после появления первого публичного театра в Москве, величают «создателем русского театра»?!?

Дело в том, что до Островского русские театры жили переводами и переделками иностранных пьес, часто весьма сомнительной художественной ценности. Большая отечественная литература на то время русской сцене дала лишь «Недоросля» Фонвизина да три пьесы Гоголя («Ревизор», «Игроки» и «Женитьба»).

Дело в том, что до Островского русские театры жили переводами и переделками иностранных пьес, часто весьма сомнительной художественной ценности. Большая отечественная литература на то время русской сцене дала лишь «Недоросля» Фонвизина да три пьесы Гоголя («Ревизор», «Игроки» и «Женитьба»).

Великолепные пушкинские драматические произведения («Борис Годунов», «Маленькие трагедии», «Русалка») воспринимались читающей общественностью не как «пьесы для постановки», а скорее как «пьесы для чтения».

У Грибоедова, конечно, было «Горе от ума», а у Лермонтова – «Маскарад»… Но они не ставились тогда по цензурным соображениям.

Собственно, вот и всё. А разве возможно выстроить полноценный репертуар на трех-четырех пьесах?! Даже таких шедевральных, как вышеперечисленные…

Островский пришел в литературу в 50-е годы 19 века, когда русская жизнь трудно, медленно, но неуклонно демократизировалась. Грамотных людей становилось всё больше. Купцы, студенты, мелкие служащие всё охотнее шли в театр. И этот новый зритель хотел видеть на сцене что-то вполне узнаваемое, а именно: СЕБЯ, уклад СВОЕЙ жизни, СВОИ проблемы, СВОИ успехи... Таким образом, возникла насущная потребность в бытовом репертуаре из современной русской действительности.

Островский пришел в литературу в 50-е годы 19 века, когда русская жизнь трудно, медленно, но неуклонно демократизировалась. Грамотных людей становилось всё больше. Купцы, студенты, мелкие служащие всё охотнее шли в театр. И этот новый зритель хотел видеть на сцене что-то вполне узнаваемое, а именно: СЕБЯ, уклад СВОЕЙ жизни, СВОИ проблемы, СВОИ успехи... Таким образом, возникла насущная потребность в бытовом репертуаре из современной русской действительности.

Заслуга Островского (и его удача!) в том, что он очень рано угадал эту тенденцию.

«В настоящее время я – ХОЗЯИН русской сцены!» - писал он театральному начальству незадолго до смерти.

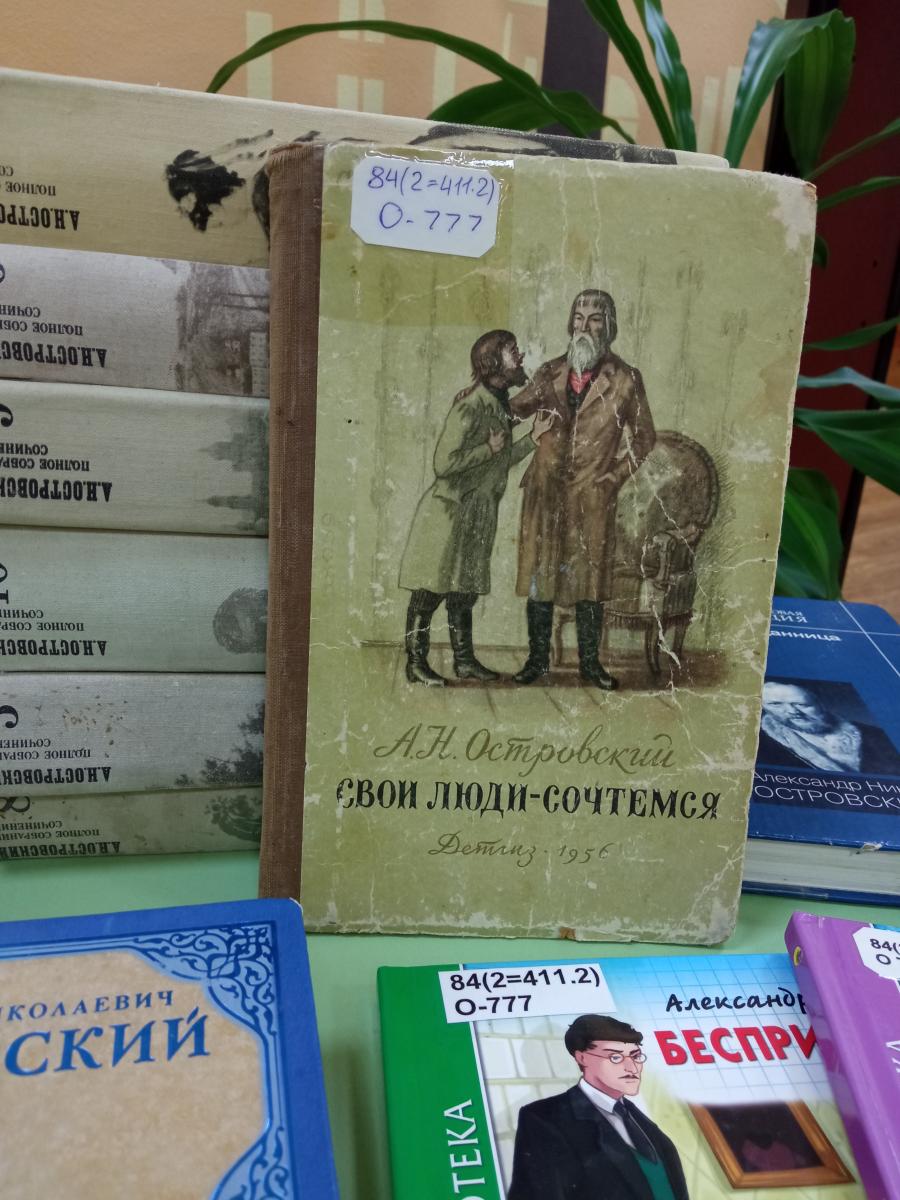

Уже вторая из написанных им пьес «Свои люди – сочтемся!» (первоначальное название – «Банкрот») ввела молодого драматурга в большую литературу.

Комедия была опубликована в журнале «Москвитянин» в 1850 году (автору 27 лет). Текст был подписан инициалами «А.О.» и «Д.Г.» Вторыми двумя буквами был обозначен некто Дмитрий Горев, провинциальный актер, предложивший Островскому литературное сотрудничество, которое, впрочем, не пошло дальше написания первой сцены. Господин «Д.Г» оказался человеком ненадёжным, быстро теряющим интерес к начатому делу. Что, впрочем, не помешало ему позже обвинить Островского в плагиате.

Комедия была опубликована в журнале «Москвитянин» в 1850 году (автору 27 лет). Текст был подписан инициалами «А.О.» и «Д.Г.» Вторыми двумя буквами был обозначен некто Дмитрий Горев, провинциальный актер, предложивший Островскому литературное сотрудничество, которое, впрочем, не пошло дальше написания первой сцены. Господин «Д.Г» оказался человеком ненадёжным, быстро теряющим интерес к начатому делу. Что, впрочем, не помешало ему позже обвинить Островского в плагиате.

История была некрасивая, очень нервная, но, как говорится, нет худа без добра! Несправедливые обвинения в плагиате подвигли Островского как можно скорее взяться за написание следующей пьесы. Уже без всяких соавторов.

Кстати, «Банкрота» с восторгом приняло просвещенное купечество. А вот не очень просвещенное, но влиятельное московское купечество обиделось за свое сословие, написало жалобу на «клеветника и злопыхателя» Островского. И – театральная цензура запретила «Банкрота» к постановке.

Дебютировать на сцене драматургу удалось лишь спустя 3 года. Это была постановка комедии «Не в свои сани не садись» (1853).

После премьеры всем стало предельно ясно: в русском театре начинается новая эпоха. Актеры, по настоянию автора пьесы, очень старались приблизиться к повседневной реальности. Это проявлялось даже в мелочах. Героиня пьесы Авдотья Максимовна, например, появилась на сцене не в условном шелковом французском платье, а в простом ситцевом, какие и носили в будни женщины её сословия.

Следующая постановка – комедия «Бедность не порок» (1853). И снова оглушительный успех!

Положение писателя в мире театра укреплялось. Каждый сезон театральная публика с нетерпением ждала новую пьесу. И она её получала. А частенько – и не одну! За 35 лет работы драматург создал около полусотни оригинальных пьес.

Положение писателя в мире театра укреплялось. Каждый сезон театральная публика с нетерпением ждала новую пьесу. И она её получала. А частенько – и не одну! За 35 лет работы драматург создал около полусотни оригинальных пьес.

Кстати, у Шекспира примерно столько же!

Скоро Островский стал ОСНОВОЙ национального репертуара. И, собственно, остается фундаментом русского классического репертуара до сих пор. А что такое фундамент? Он, безусловно, не является большей частью здания, он даже виден мало, но именно фундамент обеспечивает прочность и устойчивость любой постройки.

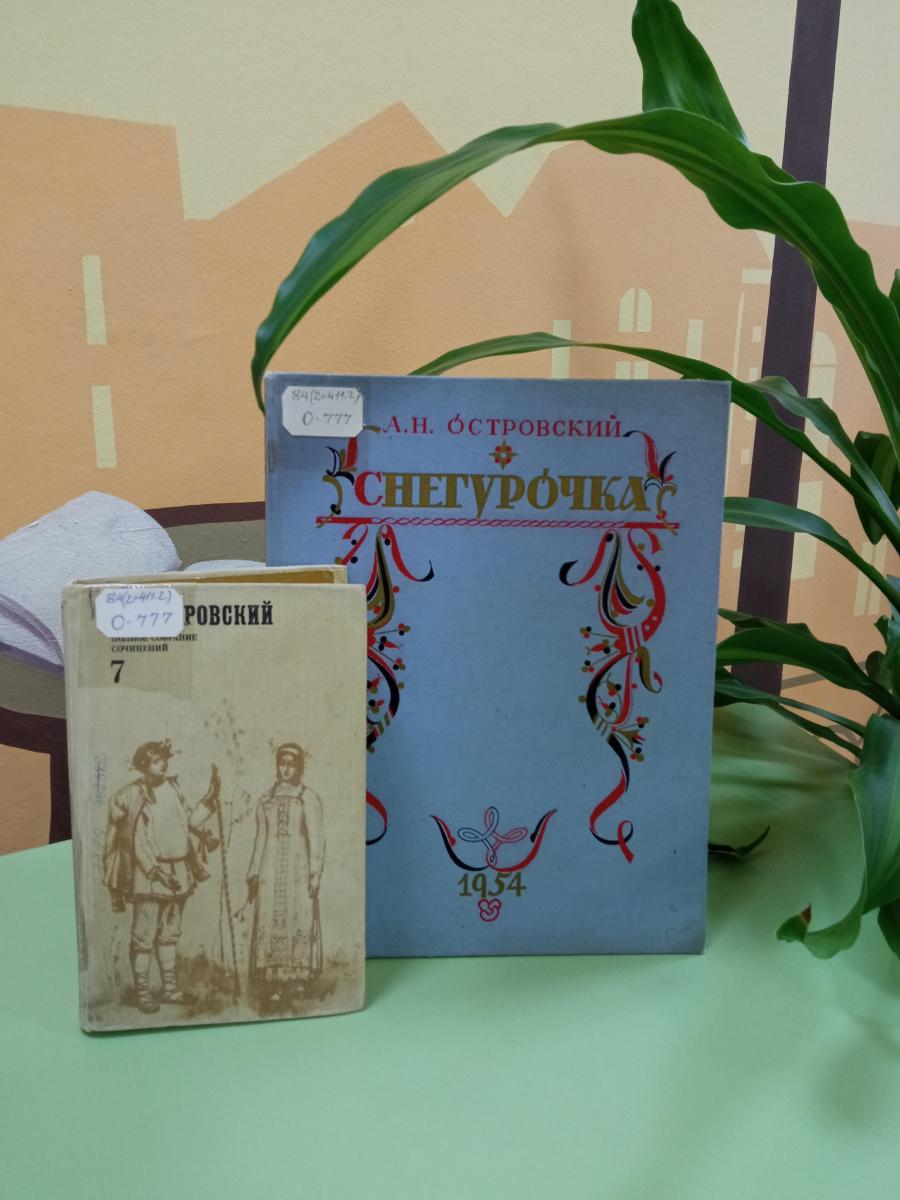

Сегодня мы расскажем о той пьесе Островского, которая совсем не похожа на остальные его драмы. Речь пойдёт о знаменитой «Снегурочке» (1873). Эта «весенняя сказка» (так обозначил жанр сам автор) – про красоту окружающего мира, про природу, про фольклорное ее восприятие, про молодость, про любовь…

Стихотворная пьеса Островского появилась на свет случайно. Малый театр, с которым очень плотно сотрудничал Островский, был закрыт на капитальный ремонт. Его труппа временно переехала в здание Большого театра.

В управлении императорскими московскими театрами решили воспользоваться моментом и поставить спектакль-феерию, в котором были бы задействованы все три труппы, волею судьбы оказавшиеся под одной крышей: драматическая, оперная и балетная. С предложением написать такую пьесу (в очень короткие сроки!!!) обратились к Островскому. Тот охотно согласился, но с одним условием: обязательно заказать музыку молодому, тогда ещё малоизвестному композитору Петру Чайковскому.

В управлении императорскими московскими театрами решили воспользоваться моментом и поставить спектакль-феерию, в котором были бы задействованы все три труппы, волею судьбы оказавшиеся под одной крышей: драматическая, оперная и балетная. С предложением написать такую пьесу (в очень короткие сроки!!!) обратились к Островскому. Тот охотно согласился, но с одним условием: обязательно заказать музыку молодому, тогда ещё малоизвестному композитору Петру Чайковскому.

С каким увлечением работали эти два гениальных человека! Какой получился плодотворный творческий союз!!! «Я в три недели без всякого усилия написал музыку!» - вспоминал Чайковский.

Сказки, легенды и песни про девочку, слепленную из снега, давно бытовали в народе. В своё время их собрал и исследовал фольклорист А.Н. Афанасьев. Островский же, изучив все существующие тексты, создал свою версию «Снегурочки». При этом сюжет его творения не совпал ни с одним из вариантов, бытующих в народной среде. Драматург дал волю фантазии и наполнил жизнь легендарной девушки нешуточными страстями. Снежно-холодная в начале сказки, героиня вскоре становится неудержимо страстной… Со всеми вытекающими трагическими последствиями…

Действие пьесы происходит в сказочном месте. Царство идеального царя Берендея – это очень правильное государство. Люди живут здесь по законам совести и чести, стараются не гневить богов и очень ценят красоту окружающего мира, красоту девушек, красоту песен … Неслучайно ведь все обожают певца Леля.

Действие пьесы происходит в сказочном месте. Царство идеального царя Берендея – это очень правильное государство. Люди живут здесь по законам совести и чести, стараются не гневить богов и очень ценят красоту окружающего мира, красоту девушек, красоту песен … Неслучайно ведь все обожают певца Леля.

Впрочем, история Снегурочки у Островского получилась совсем невесёлая. Снежная девушка, оставленная отцом Морозом и матерью Весной на попечение людей, погибает в пламени костра…

Премьера состоялась 11 мая 1873 года.

И – увы! Публика, которая знала и любила Островского как реалиста и сатирика, оказалась не готова к таким «поэтическим пируэтам» автора «Грозы» и «Бесприданницы»…

Критика тоже без восторга восприняла пьесу. Драматурга упрекали за отход от социальных проблем. В нём желали видеть обличителя «тёмного царства», а он «рассказывает про каких-то Снегурочек, Лелей, Купав…» Критики назвали пьесу «бессодержательной» и «фантастической».

В общем, «Снегурочка» фактически провалилась. Несмотря на то, что в спектакле были задействованы три труппы, что музыку написал гениальный Чайковский, что использовались технические новинки (движущиеся облака, электрическая подсветка, бьющие фонтаны, которые скрывали исчезновение «тающей» Снегурочки в люке)…

Пройдёт некоторое время, прежде чем лучшие театры страны снова будут ставить эту пьесу, а публика примет, наконец, нового, неожиданного Островского – поэта, создателя романтической сказки о любви.

Пройдёт некоторое время, прежде чем лучшие театры страны снова будут ставить эту пьесу, а публика примет, наконец, нового, неожиданного Островского – поэта, создателя романтической сказки о любви.

На протяжении всей творческой жизни «отец русского театра» ставил перед собой грандиозные задачи. Творческие планы его были большими и светлыми. А вот здоровье, к сожалению, этим планам не соответствовало. Напряженная работа истощила организм… Скончался драматург в костромском имении Щелыково, за письменным столом. В тот момент он работал над переводом «Антония и Клеопатры» своего любимого Шекспира. Ему было 63 года…

Островский оставил театрам 48 оригинальных пьес, которые, несомненно, являются подлинным эпосом русской жизни.

Героинь Островского (Катерину, Ларису Огудалову, Негину, Кручинину…) мечтают сыграть многие современные актрисы.

«Купеческие» комедии драматурга весьма актуальны и сегодня, ибо в них затрагивается очень и очень болезненная тема честности и порядочности бизнесменов.

А какой сочный и афористичный язык его пьес!!! В общем, если на сцене Островский – не заскучаешь!

Кстати! В разные годы на сцене конференц-зала нашей библиотеки артистами театральной студии Йошкар-Олинского медицинского колледжа были представлены пьесы Островского «Не в свои сани не садись» и «Свои люди – сочтёмся». Замечательно, что знакомство с творчеством драматурга не заканчивается изучением в школе «Грозы»!

Кстати! В разные годы на сцене конференц-зала нашей библиотеки артистами театральной студии Йошкар-Олинского медицинского колледжа были представлены пьесы Островского «Не в свои сани не садись» и «Свои люди – сочтёмся». Замечательно, что знакомство с творчеством драматурга не заканчивается изучением в школе «Грозы»!

На фото: абонент Центра чтения, учащаяся Высшего колледжа ПГТУ «Политехник» Анастасия Малинина изучает подборку книг с произведениями Александра Николаевича Островского.

Материал подготовила главный библиотекарь Центра чтения Нагибнева И.Н.

- 628 просмотров