ибо правда на нашей стороне.

А где правда – там и победа».

Дмитрий Донской

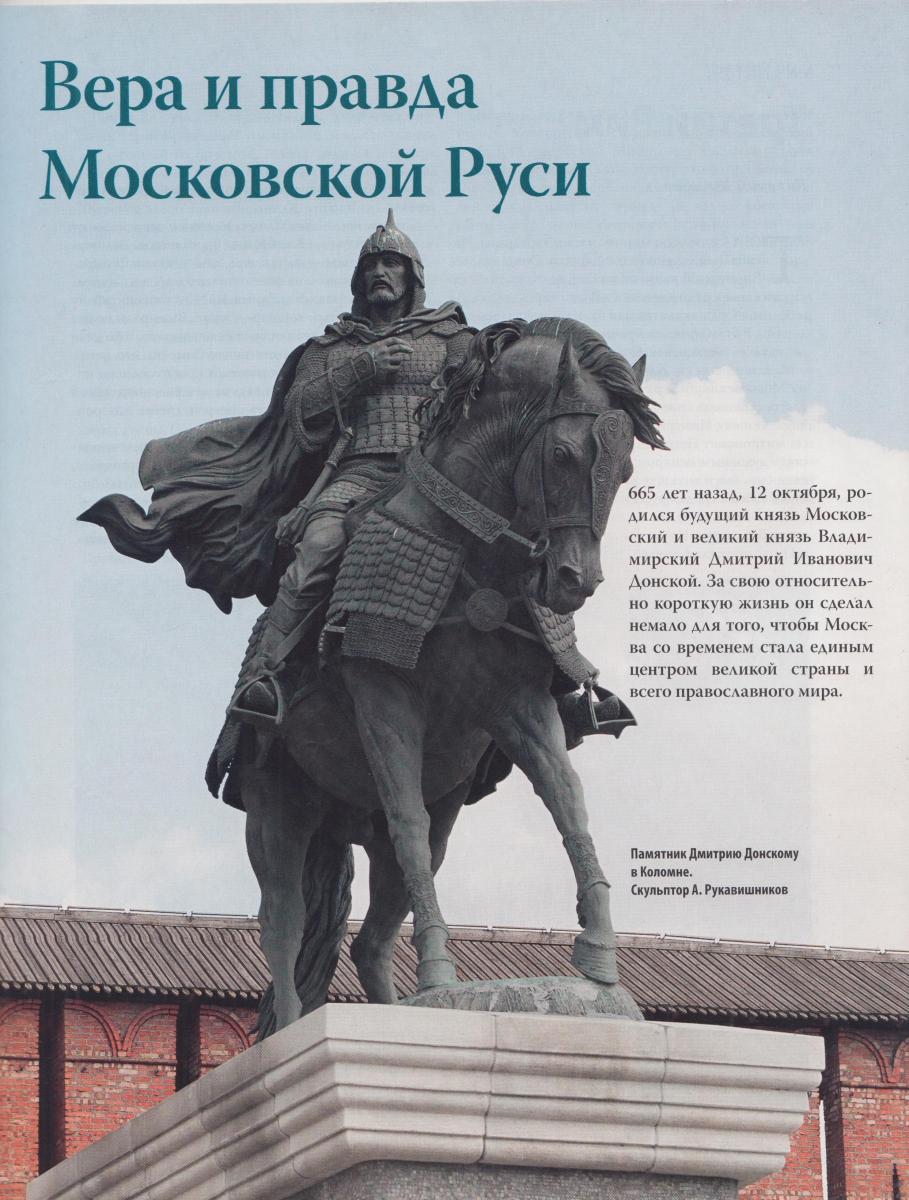

Имя Дмитрия Донского занесено в историю как победителя Куликовской битвы, князя Московского и великого князя Владимирского.

История знает немало примеров, когда правителями становились совсем юные наследники. Не стал исключением и Дмитрий I Иванович, носивший прозвище Донской за блестящую победу на Куликовом поле.

Будучи девятилетним мальчиком, он получил во владение Московское княжество, в 13 его назвали великий князь Владимирский. За время его правления русские земли объединились вокруг Московского княжества. Именно он основал белокаменный Московский Кремль, сражался с Золотой Ордой и прославился, как самый добрый и справедливый правитель Руси.

Шишов, А. Великий князь Дмитрий Донской, ратоборец земли Русской / А. Шишов // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2018. – № 7. – С. 58-64.

Шишов, А. Великий князь Дмитрий Донской, ратоборец земли Русской / А. Шишов // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2018. – № 7. – С. 58-64.

« Духовное, православное и воинское воспитание Дмитрий получил под строгим присмотром отца, вошедшего в отечественную историю под именем Ивана Ивановича Красного, то есть Красивого. Сын все время находился рядом с ним и познавал от него науку государственного управления.

Исследователь Н. М. Карамзин писал в «Истории государства Российского»:

«Природа наделила внука Калитина важными достоинствами; но требовалось немало времени для приведения их в зрелость, и Государство успело бы между тем погибнуть, если бы Провидение не даровало Димитрию пестунов и советников мудрых, воспитавших в юноше Князя и величие России». С. 58.

Балакшин, Р. Святой князь Дмитрий Донской / Р. Балакшин. – Москва, 2010. – 336 с. – (Православие. Традиции. Люди).

Балакшин, Р. Святой князь Дмитрий Донской / Р. Балакшин. – Москва, 2010. – 336 с. – (Православие. Традиции. Люди).

«Такое наследство досталось юному великому князю: полуразрушенная, раскроенная на лоскуты княжеств русская земля с хомутом ханской дани на шее и с раздорами между князьями, которые заботливо сеяли ханы, с постоянной угрозой грабительского нашествия.

С таким наследством управился бы не каждый взрослый, а теперь оно взвалено на мальчишеские плечи.

Но Дмитрий рано уяснил себе, что все, происходящее в княжестве, люди будут связывать только с его именем. И только ему, а не святителю с боярами отвечать перед Богом за содеянное.

На высшем суде каждый отвечает за себя сам». С.52-53.

Зотов, С. Хранитель праведной Руси / С. Зотов // Наш современник. – 2014. – № 4. – С. 233-245.

Зотов, С. Хранитель праведной Руси / С. Зотов // Наш современник. – 2014. – № 4. – С. 233-245.

«И вот 18 числа августа месяца (по старому стилю) князь Дмитрий Иванович выехал из Москвы не в сторону Коломны, а на северо-восток – Троицкую обитель Сергия. Игумен вышел к нему, и Дмитрий попросил благословения на битву. Сергий спросил князя, все ли он сделал, чтобы предотвратить кровопролитие, как велит долг христианина?

– Все сделал, святой отец, – отвечает Дмитрий, – богатые дары были посланы Мамаю, дань обещана двойная – все напрасно. Мамай идет в силе тяжкой, желает истребить само имя христианское на Руси, чтобы люди русские и Бога забыли, а стали рабами бессловесными.

– Тогда он погибнет, – твердо молвил Сергий, – ибо сказано: просят золото – дай золота, сколько хотят, последнюю рубашку снимают – отдай и рубашку, но если Бога велят забыть – тут не смиряйся, ибо Бог поругаем не бывает. Иди на битву смело, ты победишь!» С. 242.

Борисов, Н. Дмитрий Донской / Николай Борисов. – Москва : Российское военно-историческое общество : Проспект, 2023. – 783 с. : ил., портр. – (Собиратели Земли Русской : СЗР).

Борисов, Н. Дмитрий Донской / Николай Борисов. – Москва : Российское военно-историческое общество : Проспект, 2023. – 783 с. : ил., портр. – (Собиратели Земли Русской : СЗР).

«Кто же такой Дмитрий Донской – герой или героический миф? Безусловно, и то и другое. Карлейль говорил, что «мужество, геройство – это, прежде всего, доблесть, отвага и способность делать». Эту способность Дмитрий проявлял на протяжении всей своей беспокойной жизни.

В результате этой непрерывной деятельности – моральную оценку которой оставим до лучших времен – он в несколько раз увеличил размеры своих владений и заставил не только русских князей, но и литовских Гедиминовичей, и ордынских ханов признать себя и весь московский дом безусловными политическими лидерами Северо-Восточной Руси.

Но, будучи героем действия, Дмитрий со временем стал и темой героического мифа. Его победы над степняками (о подлинных масштабах которых можно спорить) были остро востребованы тогдашним русским обществом.

«Время слуг своих поставляет», – говорил младший современник Дмитрия, мудрый грек митрополит Фотий. Дмитрий был и слугой, и господином своего героического века.

Проснувшемуся русскому самосознанию нужны были символ, стяг, герой. И Дмитрий Донской, как никто другой, соответствовал этой роли. Он был не просто правитель, а деятель харизматического типа, абсолютно уверенный в собственном предназначении. Таких, как он, всегда окружает ореол легенды.

Как политик харизматического типа, Дмитрий обладал одной очень редкой для той эпохи и ценной чертой – способностью нарушить традицию, идти «неготовыми дорогами». Начав войну с Ордой, он фактически отверг заветы не только отца и дяди, но и своего великого деда – Ивана Калиты.

Решиться на такую дерзость мог только человек, услышавший голос Бога». С. 695-697.

Лощиц, Ю. Дмитрий Донской / Ю. Лощиц. – Москва : Молодая гвардия, 2022. – 325 с. : ил.

Лощиц, Ю. Дмитрий Донской / Ю. Лощиц. – Москва : Молодая гвардия, 2022. – 325 с. : ил.

«Герои не умирают стариками. Их личное время уплотнено, как старинная книга, стиснутая кожаными застежками до такой степени, что и вода не в состоянии проникнуть внутрь страниц.

В жизни куликовского вождя не было разжиженности, промежутков, необходимых для самовосстановления. За сорок неполных лет он пережил столько, что этих событий вполне хватило бы на срок, вдвое больший, – и для политика, и для воителя, и для родителя, – и осталось бы еще изрядного лишку.

Древний жизнеописатель сказал о нем, что он был добрый и крепкий кормчий своей плоти, имея в виду его умение обуздывать себя, одолевать физические и душевные немощи. Но весной 1389 года телесный состав перестал подчиняться его воле». С. 315.

Шамбаров, В. Третий Рим / В. Шамбаров // Свой. Журнал Никиты Михалкова. – 2015. – № 10. – С. 4-7.

Шамбаров, В. Третий Рим / В. Шамбаров // Свой. Журнал Никиты Михалкова. – 2015. – № 10. – С. 4-7.

«Короткая земная жизнь св. Дмитрия Донского подходила к концу. Он полностью отдавал себя служению Отечеству. И сгорел в 38 лет. Весной 1389 года расхворался. 19 мая преставился. Хоронили в Архангельском соборе, и голоса певчих заглушались народными рыданиями. Плакала толпа, запрудившая площади, плакали бояре, священники.

Свои сокровенные замыслы он реализовать не успел. Еще не удалось сбросить со страны и народа ордынскую дань. Хотя в завещание государь уже включил красноречивый пункт: «А переменит Бог Орду, дети мои не имут давати выхода в Орду…» («А случится с Ордой что-то, и детям моим не надо будет платить дань…»). Он мечтал об этом, вел к этому Русь.

За время правления Дмитрия Ивановича государство стало неизмеримо сильнее. Налилось энергией. Прежний рыхлый костяк Руси срастался вокруг Москвы. А сын Василий уже смог присоединить целые области – Нижний Новгород, Суздаль, Муром, Тарусу… Сливались воедино без войн и громких побед – при полной поддержке местных жителей.

Зрели плоды того, что было подготовлено св. Дмитрием Донским». С. 7.

Эти и другие книги и статьи о жизни и деятельности Дмитрия Донского можно найти в отделах социально-экономической литературы и периодических изданий.

Материал подготовила Миниахметова. Л. И., ведущий библиотекарь отдела социально-экономической литературы

- 726 просмотров