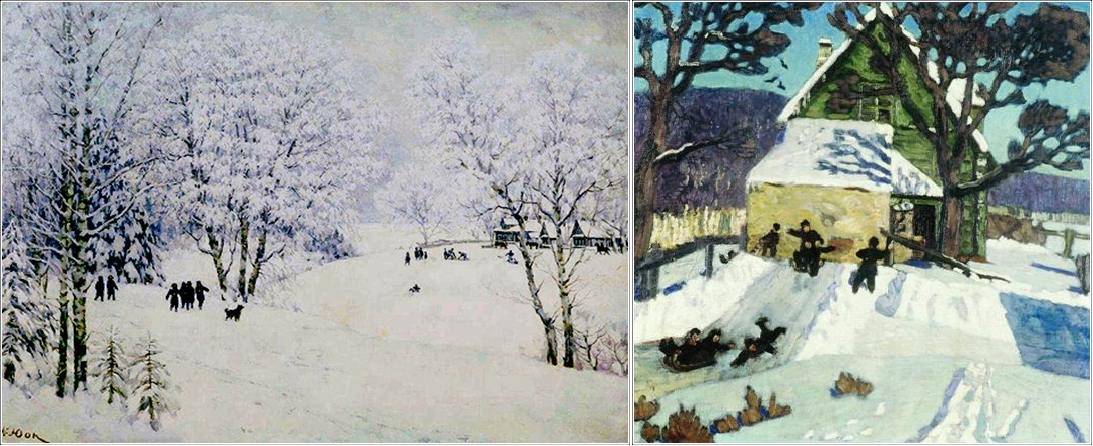

Новогодние и рождественские праздники – одна из самых популярных тем в мировом искусстве, в том числе и в творчестве русских художников. Неповторимая атмосфера зимней сказки, ожидание чуда, подарков, семейного благополучия, воссозданная в живописи к. XIX – н. XX вв., помогает понять, как исторически складывались обычаи и традиции в праздновании зимних праздников русского народа.

Новогодние и рождественские праздники – одна из самых популярных тем в мировом искусстве, в том числе и в творчестве русских художников. Неповторимая атмосфера зимней сказки, ожидание чуда, подарков, семейного благополучия, воссозданная в живописи к. XIX – н. XX вв., помогает понять, как исторически складывались обычаи и традиции в праздновании зимних праздников русского народа.

Новый год

Некоторые народы ведут счёт времени по лунно-солнечному календарю, и начало года приходится где на осень, где на зиму. В России, со времени введения христианства, исполняя обычаи своих предков, также начинали летосчисление или с марта, или, реже, со дня святой Пасхи. В 1492 г. великий князь Иоанн III окончательно утвердил постановление Московского собора считать за начало как церковного, так и гражданского года 1 сентября, или с началом пахотных работ с 1 марта.

К началу царствования Петра I в России был год 7202 (от сотворения мира), а в Европе – 1699 (от Рождества Христова). Россия начала устанавливать связи с Европой, и такая «разница во времени» очень мешала. Пётр I был человеком решительным и одним махом разрешил все календарные неудобства. Он издал указ, в котором говорилось, что Новый год необходимо отмечать 1 января и следующее новолетие считать 1700-м от Рождества Христова. В петровском указе было написано: «По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ сосновых и можжевеловых, а людям скудным каждому хотя по деревцу или ветке». Вначале, следуя царскому указу, украшали любые деревья конфетами, фруктами, орехами и даже овощами.

К началу царствования Петра I в России был год 7202 (от сотворения мира), а в Европе – 1699 (от Рождества Христова). Россия начала устанавливать связи с Европой, и такая «разница во времени» очень мешала. Пётр I был человеком решительным и одним махом разрешил все календарные неудобства. Он издал указ, в котором говорилось, что Новый год необходимо отмечать 1 января и следующее новолетие считать 1700-м от Рождества Христова. В петровском указе было написано: «По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ сосновых и можжевеловых, а людям скудным каждому хотя по деревцу или ветке». Вначале, следуя царскому указу, украшали любые деревья конфетами, фруктами, орехами и даже овощами.

В знак всенародного праздника палили из пушек, а вечером в тёмном небе вспыхивали невиданные доселе фейерверки. На улицах в эту пору было очень морозно, и люди согревались около костров, которые разжигали с помощью смоляных бочек. У этих костров они веселились, танцевали, устраивали игры, поздравляя друг друга с праздником.

Ёлка

При Петре I ёлки в домах не ставили, а украшали жилища веточками, хвойными лапами. Обычай украшать ёлку родился у жителей Германии. Немцы считали, что ель – священное дерево, в ветвях которого обитает добрый дух лесов, защитник правды. В любое время года ель олицетворяла бессмертие, вечную молодость, смелость, верность, долголетие и достоинство. Даже её шишки были символом огня жизни и восстановления здоровья. Считали также, что Новый год надо обязательно встречать в чём-то новом. Тогда и весь год будешь ходить в обновах. Обычно перед Новым годом отдавали все долги, прощали все обиды, а те, кто были в ссоре, должны были помириться. Перед Новым годом выбрасывали из дома всю битую посуду, мыли окна и зеркала.

Позднее ёлочки (настоящие новогодние, а не веточки ели и сосны) пришли и к нам. Случилось это лишь в 30-х годах XIX в. и ставились ёлки в основном в домах у петербургских немцев. Позже ёлки стали главным украшением и городских, и деревенских домов и в ХХ в. были неотделимы от зимних праздников. Это происходило вплоть до 1918 г., когда из-за принадлежности наряженной ёлки к Рождеству (т.е. религии, церкви) она была запрещена на целых 17 лет. Реабилитация праздника и его атрибутов (ёлки) началась с 1935 г. И только в 1949 г. 1 января стал нерабочим днём. А десятидневные новогодние каникулы для всех россиян были введены в 2005 году.

Позднее ёлочки (настоящие новогодние, а не веточки ели и сосны) пришли и к нам. Случилось это лишь в 30-х годах XIX в. и ставились ёлки в основном в домах у петербургских немцев. Позже ёлки стали главным украшением и городских, и деревенских домов и в ХХ в. были неотделимы от зимних праздников. Это происходило вплоть до 1918 г., когда из-за принадлежности наряженной ёлки к Рождеству (т.е. религии, церкви) она была запрещена на целых 17 лет. Реабилитация праздника и его атрибутов (ёлки) началась с 1935 г. И только в 1949 г. 1 января стал нерабочим днём. А десятидневные новогодние каникулы для всех россиян были введены в 2005 году.

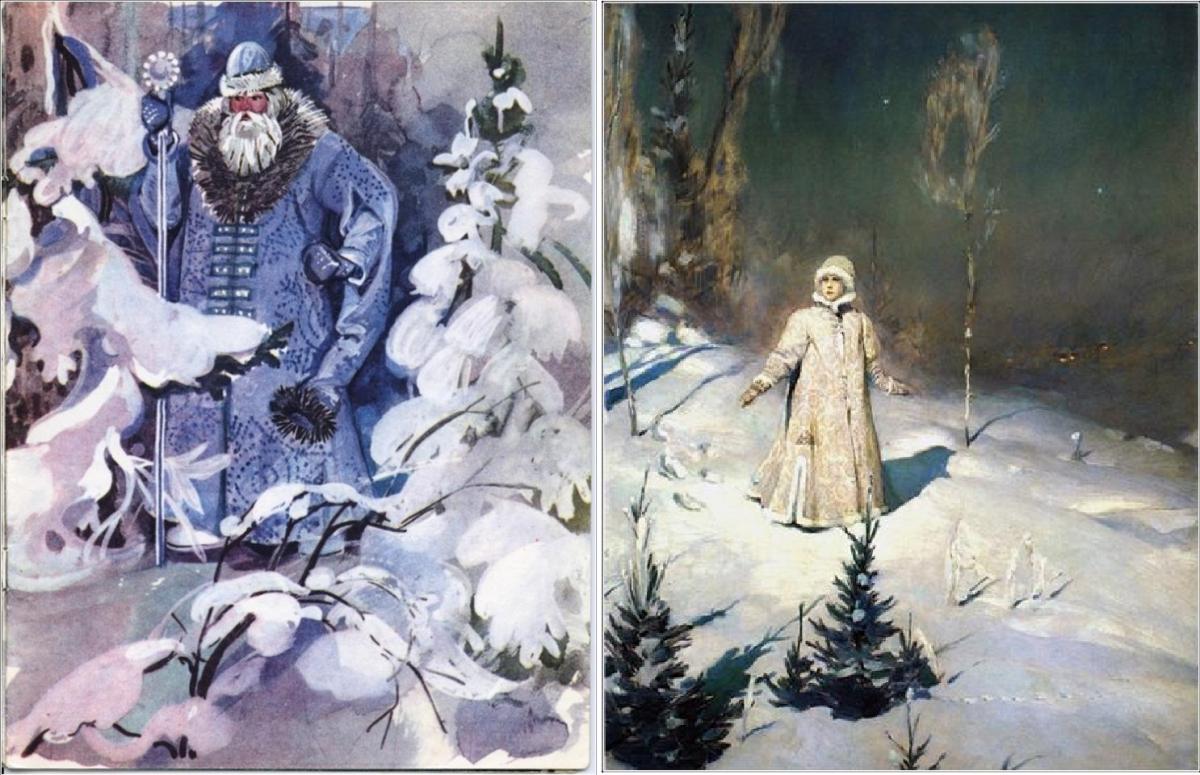

Дед Мороз и Снегурочка

Все мы радуемся появлению этих новогодних персонажей. Однако мало кто из нас задумывался, а откуда к нам «пришли» эти загадочные Дед Мороз и Снегурочка.

Все мы радуемся появлению этих новогодних персонажей. Однако мало кто из нас задумывался, а откуда к нам «пришли» эти загадочные Дед Мороз и Снегурочка.

Наиболее популярная и распространённая версия – «праздничный дед» является прообразом одного из самых известных и любимых святых мира и России – Николая Чудотворца (или Николы Угодника). Известна легенда о том, как этот вполне реальный человек, будучи епископом Мир Ликийских, сотворял милостыню всем нуждающимся. Многим помог Святитель Николай, однако наиболее значимой в истории остаётся легенда о том, как Николай спас трёх сестёр. Он знал о крайней нужде, в которую впала одна и без того бедная семья, и решил помочь, подбросив тайком узелок золота отцу семейства. Так старик смог достойно выдать замуж сначала старшую дочь, потом устроилась судьба второй дочери (ей святой угодник подбросил узелок с золотом в окно), а вот третья дочь с отцом решили узнать, кто же этот праведник, что так бескорыстно помогает бедной семье. Закрыв дома все окна и двери, они стали ждать. Николай ходил вокруг дома, но вскоре понял, что не сможет подбросить мешочек с золотом, как делал до этого. Тогда он заметил, что из трубы идёт дымок, взобрался на крышу и подкинул в дымоход третий узелок с золотом. Как раз в тот день девушка постирала носки, развесив их над очагом, и мешочек угодил прямо в один из них. С тех пор на Западе принято на Рождество вывешивать носки над камином в ожидании подарков от Святителя. Так появилось и название – Санта Клаус (Санта – святой, Клаус – сокращённое название от Николаус).

Наш Дед Мороз – это своего рода сплав сказочного сурового Морозко (в легендах древних славян существует Зимник. Он, как и Мороз, представлялся в виде старика с белыми волосами, длинной седой бородой, с непокрытой головой, в тёплой одежде с железным посохом в руках) с «обрусевшим» добрячком Санта Клаусом. А вот Снегурочка – чисто русское явление. Снегурочка из русской сказки, дочь Велеса и Метелицы (по С. И. Ожегову – «девушка из снега, растаявшая весной») появилась в русском фольклоре задолго до своего дедушки. Но популярной она стала только в паре с Дедом Морозом.

Информация подготовлена заведующей отделом литературы по искусству Овчинниковой И. Н.

- 1571 просмотр