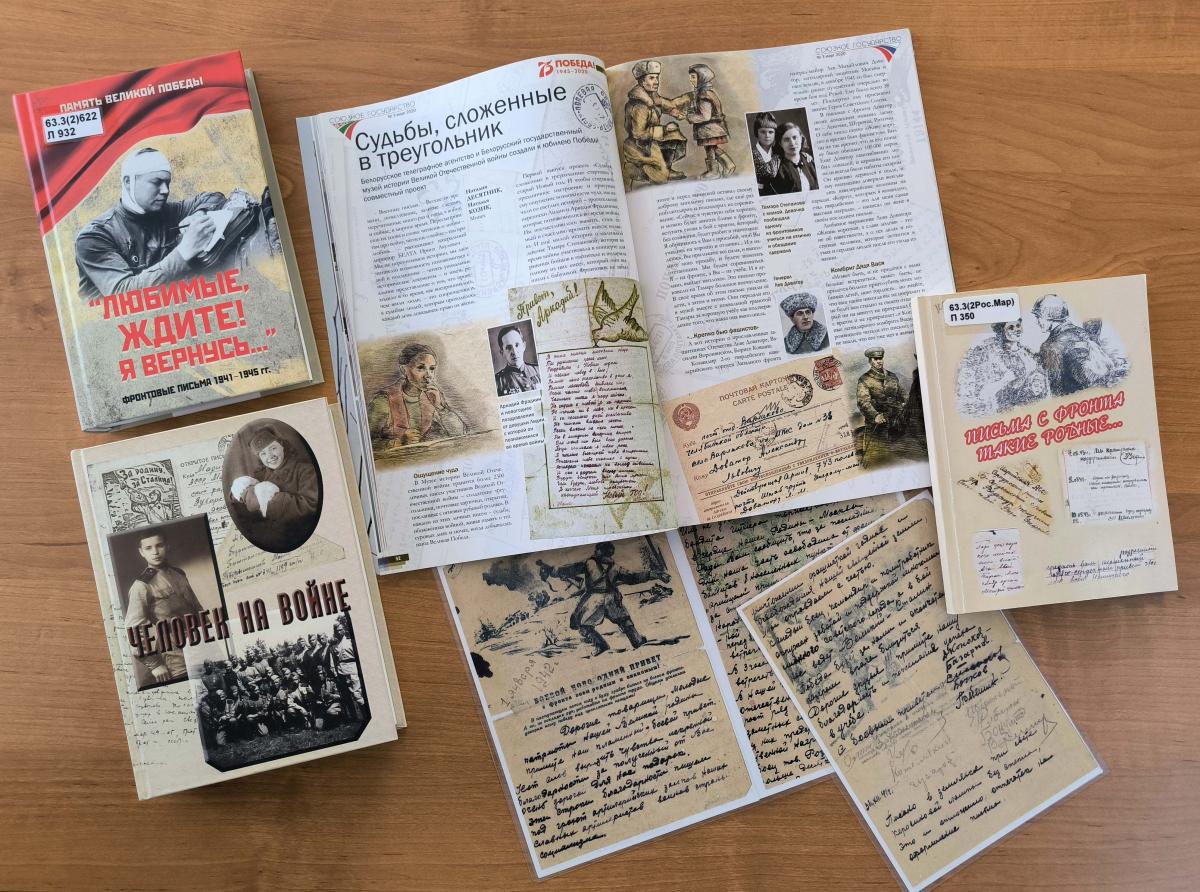

Фронтовые письма… Пожелтевшие от времени, с потрёпанными краями и выцветшими чернилами, перечитанные не один десяток раз, дорогие сердцу и бережно хранимые листочки. В них надежда и вера, боль и слёзы, запах пороха и дыма, простые человеческие радости и невзгоды.

Фронтовые письма… Пожелтевшие от времени, с потрёпанными краями и выцветшими чернилами, перечитанные не один десяток раз, дорогие сердцу и бережно хранимые листочки. В них надежда и вера, боль и слёзы, запах пороха и дыма, простые человеческие радости и невзгоды.

Весточки из дома имели огромное значение для бойцов, поэтому вопросу доставки почты из тыла на передовую и обратно уделялось особое внимание. Указом правительства вагоны с фронтовой почтой были приравнены к боеприпасам, а почтовые поезда шли без остановок.

Поначалу для писем с огневых позиций использовали специальные конверты и открытки. Они отличались от обычных отправлений красочным художественным оформлением патриотического характера. На таких карточках можно было увидеть героические сюжеты или сатирические карикатуры на противника. На них писали лозунги, например: «Боевой привет с фронта» или «Смерть немецким оккупантам».

С первых дней войны любые отправления с фронта совершались бесплатно и без использования почтовых марок. Однако скоро в связи с возрастающей потребностью в письмах, а также в условиях военного времени в стране столкнулись с проблемой нехватки конвертов. Когда же солдаты наловчились клеить их самостоятельно, возникло новое неприятное обстоятельство – дефицит бумаги. Чтобы не терять связь с близкими, для писем стали использовать любые подручные материалы: страницы, вырванные из буклетов и блокнотов, бумагу от пачек сигарет и даже поля газет.

Как же отсылались письма без конвертов? Выйти из затруднительного положения помогла солдатская смекалка. Оказалось, что лист бумаги может служить одновременно и письмом, и конвертом. Своё послание адресанты писали на одной стороне, после чего листок складывали хитрым способом в форме треугольника так, чтобы текст оказался внутри. На внешней стороне необычного «конверта» указывали адрес.

Стоит отметить, что треугольник – одна из самых надёжных и устойчивых геометрических фигур. Такую форму имеют многие поделки из бумаги – от корабликов и самолётиков до шапочек. Благодаря необычному методу сложения письма меньше мялись в дороге, не раскрывались и не рвались во время транспортировки.

Важным преимуществом треугольного письма было и то, что оно не требовало клея. Когда загибались противоположные края листа, внизу оставалась небольшая полоска, которая служила своеобразным клапаном. Её заправляли внутрь треугольника, и таким образом письмо оказывалось закрытым, но не запечатанным.

Важным преимуществом треугольного письма было и то, что оно не требовало клея. Когда загибались противоположные края листа, внизу оставалась небольшая полоска, которая служила своеобразным клапаном. Её заправляли внутрь треугольника, и таким образом письмо оказывалось закрытым, но не запечатанным.

Впрочем, заклеивать письма всё равно было бесполезно: любое послание вскрывалось и проверялось военной цензурой. Суровые реалии диктовали жёсткие правила, запрещавшие распространять важную информацию. Например, военнослужащие не должны были раскрывать свою специальность в армии, сообщать номер части и формирования, описывать конкретное место службы или указывать имена и фамилии командиров. Любое упоминание, имеющее ценность для вражеской разведки, замазывалось чёрным цветом. После проверки на письмо ставился штамп «Проверено цензурой», и оно продолжало свой путь до адресата.

Родные солдат очень ждали заветные треугольники. Ведь они означали, что их сын, муж и отец жив и где-то воюет. А вот самым нежеланным посланием были обычные квадратные письма в конвертах и с почтовыми марками. Чаще всего так приходили официальные извещения о том, что солдат погиб или пропал без вести.

Помимо привычных треугольников, существовали и другие виды отправлений. Например, «секретики», которые по размеру были больше почтовых карточек. Их составляли на разлинованных бумагах, складывали вдвое и «закрывали» с помощью клеевого клапана с одной стороны.

Если раньше СССР называли самой читающей страной в мире, то в войну она стала самой пишущей. За четыре года Великой Отечественной почтальоны доставили адресатам десять миллиардов семьсот миллионов писем!

Страна стала бескрайней полевой почтой с отделениями на каждой улице и адресатами в каждом сердце.

Материал подготовила на основе информации из открытых источников главный библиотекарь отдела социально-экономической литературы С. П. Колчина

- 135 просмотров